流沙に埋もれた都

〜砂漠に消えた楼欄とミーランの謎〜

〜砂漠に消えた楼欄とミーランの謎〜

楼欄とミーランが消えてしまった理由は、何だったのだろうか?

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マップナビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

流沙に埋もれた都

〜砂漠に消えた楼欄とミーランの謎〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 人を寄せつけない死の砂漠 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

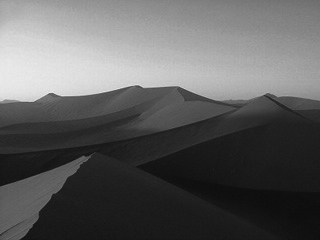

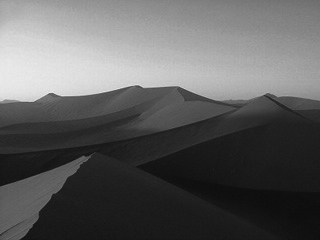

| タクラマカン砂漠は東西に1200キロ、南北は広いところで500キロ、その面積、実に52万平方キロの広がりを持つ世界第ニの砂漠である。これは日本の国土の約1.7倍に相当する広さである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 東方見聞録をあらわしたマルコ・ポーロは、この地を旅した時に「この砂漠はとてつもなく広い。横断するのに一年はかかるだろう。目につくものは砂ばかりで、食べるものは何もなく、最低一か月分の食糧を持参しなくてはならない 」と描写している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかもタクラマカン砂漠は、日中の最高気温は摂氏50度以上に達し、最低気温は逆に氷点下10度まで下がる過酷な自然環境下にある。しかも、この灼熱地獄とも言える環境に加え、激しい砂嵐が吹き荒れ、生物たる存在をまったく寄せつけない死の世界である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 砂嵐の到来は、老ラクダのみがそれを予知することが出来る。察知したラクダは鳴いて、その口鼻を砂中に埋めるのである。まもなく風が吹き始める。やがて風は猛烈な砂塵となり、風速25メートル以上にもなる。針のように尖った石がどう猛に襲いかかってくるのだ。砂塵はすぐに過ぎ去るが、もしこの時、鼻口をふせぐものがない場合は、その者は必ず倒れる。もちろん命も危うい・・・西域伝では、このように書き、旅する者に忠告しているほどだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうして人々は、この砂漠のことを死の海と称し「いったん足を踏み入れたら二度と帰ることは出来ないところ」と言って近づくことすら恐れていたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5世紀初頭、仏典を求めてインドに旅した僧、法顕(ほうけん)は、タクラマカン砂漠の様子を「空に飛ぶ鳥なく、地には走る獣もない、見渡す限り砂の海で、標識に頼るのは、ただ死者の枯骨のみである」と記録しているほどである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 長安から中央アジアを越え、ペルシャへと向かうシルクロードも、タクラマカン砂漠の手前で、北路と南路に分かれ、この死の砂の海を避けるようにしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところが、20世紀初頭になって、一切合財を拒み続けてきたこの死の砂漠の中で、繁栄を誇ったと見られる古代の王国の遺跡が発見されたのである。そしてそれを皮切りに、城郭や寺院などのオアシス都市国家の存在を裏づける廃墟が次々と発見された。そして、それらの遺跡からは、東西文化の交流を示す香り高い見事な美術品の数々が出土したのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 古代シルクロードに点在する都市 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 砂に埋もれたこれらのオアシスは、スウェーデンの探検家スウェン・ヘディンの隊と イギリスのスタイン隊が、偶然にもほぼ同時期にこの地を探検し、楼蘭、ミーランをはじめとする多くの遺跡を発見して発掘することになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| とりわけ謎の都、楼蘭(ローラン)の遺跡の発見は偶然によるものだった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ある現地人が置き忘れたシャベルを取りに引き返して、その際、砂の中から美しい木彫りの板を見つけて持ち帰ったのがきっかけだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次にスウェン隊がその場所を発掘してみると、さらに数多くの文書、古銭、陶器、木彫りの数々が発見され、ついに幻のオアシス国家の存在を裏づける古城の遺跡が発見されたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スウェーデンのへディン隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その古城は、1辺3百メートルのほぼ正方形で、城壁は黄土を積み重ねて構築されて造られていた。城壁の中央には、高さ10メートル余りの仏塔がそびえ立ち、仏塔の隣には高級な木造建物や大門の跡らしきものも発見された。古城の近くには、古水道や枯れた果樹園の跡などもあった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その幻の都、楼欄は、今を去ること2千年もの昔、広大なタクラマカン砂漠の東部に位置し、東西交通の要衝として繁栄を欲しいままにしていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その最盛期には1万5千人ほどの人口があり、東西9百キロにも及ぶ国土を有していたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高さ10メートルの仏塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 砂漠の入り口とも言える場所には、オアシス都市 敦煌(とんこう)があり、そこから、砂漠を16日ほどかけて6百キロも入ると、最初のオアシス、ここ楼蘭にたどり着くのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人々はここで、しばし旅の疲れを癒して、あるいは長旅のための英気を養ったと想像されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 木造の住居の跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また、楼欄から南西に砂漠を170キロほど進んだところに位置するミーランの仏教都市は、大きな町であり、そこには見事な仏塔があった。その仏塔は、分厚い日干しレンガで固められた城壁の中にあり、そこから出土した品々は、東西の文化が融合した美しいものであった。一見、ギリシア彫刻を思わせるが、微妙に東洋の特徴を残している仏像などは、かつてミーランが東西文化の交流で大いに繁栄していたことを物語っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうして、スウェン隊とスタイン隊の発掘とその後の調査によって、かつてのペルシアを経てローマに向かった全長7千キロと言われる古代のシルクロードの全容が明らかになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それによれば、長安を出発した東からのルートは、タリム盆地に入ったところで、最初のオアシス 敦煌(とんこう)に入る。ここは西への玄関口と言われ、大変賑やかなバザールが毎日開かれるところである。敦煌を出ると道は二つに別れる。砂漠の北を行くコースと砂漠の南を山沿いに進むコースである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 北のコースをとると、まず楼欄に到着し、そこから、天山山脈沿いにクチャ、カシュガルと言ったオアシスを経由する。一方、南のコースをとると、ミーラン、ニヤ、コータンといったオアシスを経由することになっていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それらの都市では、シルクロードを通じて、東西の珍しい品々が取り引きされていたのである。例えば、天山山脈のふもとにあるクチャでは、良質の鉄とアーモンドが特産品であった。そのためか夜ともなると、この山から採れた鉄を冶する火光があり、昼間は煙が絶えず見られたようである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コータンでは、玉が特産品であった。玉とはヒスイや美しい石のことで、真珠と並び大変珍重されていた。コータン地方は崑崙山脈から吹き下ろす風によって品質の高い玉がたくさん採取出来たのである。ニヤはラクダの産地として知られ、サマルカンドでは水晶、宝石の類、ペルシアはモモの木が主な特産品だった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当時、中国では絹を輸出してこれらの品々を輸入したことが記録されている。アーモンドやモモの木などは、中国ではほとんど知られておらず大変な贅沢品だったのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このように、かつて、楼欄、ミーランは、古代のシルクロードの要衝として大いに栄え、繁栄を続けていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * さまよう湖 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 楼蘭が、歴史上に始めてその名を記すのは、紀元前176年のことである。その後、匈奴の支配下に入ったり、漢の勢力下に入ったりするも、6世紀頃まで、東西交流の要所として繁栄を続けていた。ところがその後いかなる理由によるものか、楼欄は衰退していくのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それと歩調を合わせるように、ミーランの仏教都市も同様の運命をたどっていった。7世紀中頃、この地を旅した僧、玄奘は、「城郭あれど人煙なし」と語り、もはや楼欄が住む人のない廃墟になってしまっていることを書き記している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうして楼欄とミーランは、いつしか砂漠に埋没していき、人々から忘れられていった。そして、千数百年間も砂に埋もれたまま、歴史上から完全に姿を消してしまったのである。 楼欄とミーランが消えてしまった理由は、何だったのだろうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 何回かの調査によって、今から二千年ほど昔には、この地方一帯には、ロプ・ノールと呼ばれる塩水湖が存在していたということが判明した。ロブ・ノール湖には水が豊富にあり、タリム川が、この湖に大量の水を注いでいたのである。それは、西南から東北にかけて250キロ、幅は150キロもある巨大な湖であった。日本最大の湖、琵琶湖の十数倍の広さがあったと言えば、その規模もうかがい知れよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そして、この大きな湖の西北岸に楼欄があり、ミーランは、南西岸に位置していたのである。つまりその当時、これらの都市は水量豊かなロブ・ノール湖のほとりにあって繁栄を欲しいままにしていたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし4世紀頃から、どうしたことか、この湖はゆっくりと移動を始めたのである。楼欄とミーランは、少しづつ湖岸より離れていき、やがて砂漠の中に取り残されてしまう運命にあった。ロブ・ノールの水がこれらの都市から離れていった時、楼蘭もミーランも共に滅亡したのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スウェン博士は、タリム川の流れが変転するままに、湖自体も移動していったのではないかと結論づけた。それによれば、タリム川が土砂をロブ・ノール湖にどんどん流し込むうちに、湖底が浅くなっていく。一方、砂漠は平たんで、絶えず烈風によって侵食されているので、そのうち、湖底と砂漠の高低差が逆転してしまうことになる。すると、水は低い方を目指して流れていくことになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この原理を何度もくり返すうちに、ロブ・ノール湖はゆっくりと移動していったのである。あたかもそれは、振り子のようにタクラマカン砂漠の中にあって、100キロもの隔たった距離を、北から南に移動したと思われているのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その移動は、1600年という気も遠くなるような速度で、ゆっくりと行われたと考えられている。 博士が、さまよえる湖と名づけたのはその由縁であろう。現在、北京の乾燥、砂漠化がゆっくりと進行しているようだが、千年ほど未来には桜蘭、ミーランなどの都市と同じ運命をたどって行くのであろうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

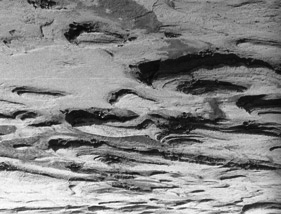

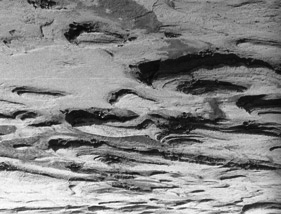

| 現在、ロブ・ノールには水はなくかつての湖床を残すのみである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 近年の気温の温暖化が原因で、雪が降らなくなり、タリム川の水量が激減した結果とも考えられるが詳しくはわからない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 干あがった湖床には、一面塩が固まって、奇妙な形として残り、それはあたかも竜がのたうつ恰好のようであると後世の旅人が記録している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かつてのロブ・ノール湖床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| オアシス都市に開花し全盛を誇った文明も、水が枯れるとともに、流沙に埋没し今は見る影もない。それはあたかも人の一生を見るようでもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| トップページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||