透視と予知の話

〜もし不吉な未来を予言されたら?〜

〜もし不吉な未来を予言されたら?〜

「やれやれ、また君の得体の知れない講義がはじまったな。で、なんだって?革命が起こるのどうのこうのって」天文学者だった知人が言う。

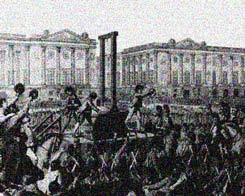

「そうだ。革命だよ。それはもうすぐ起こる。引き起こされる流血も半端ではない。多くの人間が命を失うことになるだろう。そしてここにいる君たちも否応なく巻き込まれる。君もだよ、侯爵」カゾットはこういって目の前でニヤニヤ笑いをしているコンドルセ侯爵を指して言った。

小松左京著「虚空の足音」文春文庫

小松左京著「一生に一度の月」集英社文庫