|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| マップナビ |

|

|

血塗られたイワン雷帝

〜猟奇的大虐殺で恐怖の嵐を巻き起こしたロシアの暴君〜

|

|

| ロシアがまだ国家としての形をとらなかった頃、一人の独裁者が現れた。その独裁者は、国内にはびこる敵対勢力を容赦なく粛正する一方、さかんに領土拡張政策を行った。彼の凄まじい気性と敵に対する残虐な態度は、異常なばかりであり、民衆は、畏怖の念を抱き恐れおののいた。 |

|

| その独裁者こそ、イワン4世、またの名を雷帝と称され、後世のロシア史に暴虐を欲しいままにした皇帝として名を刻むことになった人物である。彼は、辺境の未開国だったロシアを、短期間にヨーロッパ列強と肩を並べるまでにした英雄としての側面も持っている。しかし、その陰には、数えきれない人間が、身の毛もよだつ残酷な方法で殺されていったのである。血塗られた暴君の足跡とは、いかなるものであったのか? |

|

|

* 血塗られたロシアの歴史 * |

|

|

|

|

|

| 13世紀、チンギス・ハンによって打ち立てられた蒙古帝国は、わずか数十年足らずの間に、世界史上類を見ない巨大な世界帝国へと発展していった。しかし、多くの民族の血を犠牲に成り立っていた蒙古帝国は、あまりにも巨大であり過ぎた。まもなく様々な矛盾が表面化し、内部に崩壊の兆しが目につき始めたのである。もはや、膨れ上がった大蒙古帝国を一つに治めることは不可能と悟ったフビライは、帝国を幾つかに分割し、自らの一族に統治させようと考えた。 |

|

| ロシア地方に君臨し、この地を支配したキプチャクハン国も、このようにして生まれたモンゴル帝国の一部だった。ロシアの各諸侯は忠誠を誓わされ、莫大な税金を課せられることとなった。強力な圧政が敷かれ、それは約百年あまり続いた。14世紀中頃に、最盛期を迎えたキプチャクハン国も、その後は、急速に国力を喪失していく運命にあった。南方ではその頃、中央アジアに誕生したチムール帝国が国境を脅かし始めていた。この帝国は、かなり攻撃的な性格を持つ国家で、キプチャクハン国には、恐るべき強敵であった。また西と北からも、ドイツ騎士団とスウェーデンの脅威が深刻であった。 |

|

| こうした国外の抜き差しならぬ状態に加えて、国内に抱えていた矛盾も、次第に大きくなり、混乱と分裂を招き始めた。ハンの称号欲しさに、苛烈な権力闘争が繰り返されたのである。わずか20年足らずの間に、ハン(権力の最高位者)が14回も交代したほどだった。こうした内憂外患によって、キプチャクハン国は、根底より蝕まれることになり、14世紀後半ともなると、往年の実力は、すっかり衰えてしまい、見る影もなくなってしまった。もはやロシアの各諸候を力づくで手なづけて置くことは、不可能な状態にまでになっていたのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ちょうどその頃、これに代わるかのように、力を着けてきた国家があった。キエフ公国以来のスラブ人の血を受け継ぐモスクワ大公国である。 |

|

| イワン3世の時、モスクワの北方に 勢力を持つノヴゴロド王国を征服して強力になると、モスクワ大公国は、独立を宣言した。弱体化したキプチャクハン国には、それを阻止するだけの力は、もはや残されていなかった。 |

|

|

|

イワン3世(大帝)1442-1505帝国の基礎をつくった。 |

|

|

|

| 独立したモスクワ大公国は、ロシアの主要部分を支配し、一方、キプチャクハン国は、アストラハン、カザン、クリミア、シベリアなどの幾つかの小国に分裂してしまった。 |

|

| しかし、イワン3世の息子ヴァシリー3世は、なかなか子供に恵まれなかった。五十路を過ぎてようやく生まれた子供が、イワン4世、後の雷帝である。しかし喜びもつかの間、まもなくヴァシリー3世は、原因不明の奇病で死んでしまう運命にあった。 |

|

|

* イワンを取り巻く病的な環境 * |

|

|

| 後に残されたイワン4世は、まだ3才で幼少だったことから、王位を狙う大貴族の権力争いが激しくなった。妻のエリーナだけは王権を守ろうと必死に立ち向かったが、まもなくそれも大貴族の陰謀にかかり毒殺されてしまった。父も母も死んでしまった今、8才のイワン4世を擁護してくれる者は誰一人いなかった。 |

|

| まだ幼少だったイワン4世は、大貴族たちの権力争いの真っただ中に置かれ、気遣われることもなく無視されたまま成長した。大貴族たちは、イワン3世の残した財宝を奪い合うことのみに神経を集中し、幼少のイワンには目もくれない。彼は満足に食事すら与えられずひもじい思いも何度もした。宮殿の中で目につくことと言えば、残虐さと同胞の虐待ばかりだ。そのせいか、彼は物心ついた時から、弱い生き物を虐待して過ごす陰気な子供に成長していた。彼は小鳥の羽をむしり、ナイフで腹をえぐったり、クレムリンの城壁のてっぺんからよく子犬を投げ落としたものだった。子犬が、地面に激突して潰れて死ぬ時の哀れっぽい声を聞く時、少年の心はなぜか安らぐのである。 |

|

|

こうして歳月は流れていった。彼は尊大さと偽善的なものの間で、魂を揺さぶられ続けて成長した。もうこの頃になると、大貴族の横暴に苦しむ民衆や悲惨な農村の生活を見ても、何も感じなかったし、哀れみの気持ちさえ微塵も持たなかった。彼は自分は神と同等なのであり、それが故、大衆とは無縁の存在であると確信していたからである。また彼は、弱い者には災いしかなく、逆に強い者には、あらゆる悪徳を行っても許されるのだということも確信していた。常にどん欲に獲物を求めこれを苦しめて喜ぶ野獣ような生き方こそ、真の人生だと考えるようになったのである。 |

|

|

| 長い放蕩の後、17才になった時、イワンは結婚相手を探すことを決意した。彼は背が高く、痩せていて、顔は面長だったが、わし鼻で、すでに赤みがかったひげが生えていた。深く窪んだ小さな青い目は、時折、鋭いまなざしで相手を威嚇した。しかし厳しい顔にもかかわらず、いったん口を開けば、雄弁に語ることが出来た。まるで、歌っているかのように流麗な名文が次から次へと流れ出すのである。そんな時の彼は、どう見ても17才の少年には見えず、何か使命感に取り憑かれた老練な君主か司教のように思えるのであった。 |

|

|

|

* 結婚後はよき君主として善政を行う * |

|

|

| 当時は、政略結婚を兼ねて、名門同士の婚姻が普通であった。しかし、辺境の未開国で、権力闘争に明け暮れていたロシアにとって、ヨーロッパ列強の高貴な王妃を迎い入れることなど高嶺の花であった。ともすれば、田舎者あつかいされて拒絶され恥をかくことになるのが落ちだったのだ。そこで彼は、外国からの花嫁を諦め、国内の中から花嫁を選び出すことにした。ロシア中の貴族から、若く美しく女性が集められることになった。モスクワに集まったその数、実に千人余り。しかしこれでは、あまりにも数が多過ぎるので、2次選考まで行われてさらに絞り込まれた。その後は、一ヶ月近くかけてお見合いが行われることになった。 |

|

| こうして、彼が白羽の矢を立てたのは、元プロシア貴族出身のアナスタシアという女性であった。17才のイワンは、彼女と話した瞬間から、恋の虜にされてしまったようである。彼女の知性、優しさ、謙虚な性格、深い信仰・・・そのどれ一つとっても、彼にはない新鮮な魅力があったのだ。 |

|

|

|

|

|

伴侶を得たイワンは、数々の政策を行った。強過ぎる教会の力を削ぎ、国力を高めることに努力したのである。そのお陰か、たちまち、ロシアの権威はさんぜんと輝く威光を放ち始めた。 |

|

|

|

| 彼は、人々から、名君主として崇められることとなった。当時、この地を訪問した外国人は、彼が君主として並外れた才能を持っていると賞賛している。彼の妻となったアナスタシアは、イワンの粗暴で愛おしくはあるが、残虐で臆病な性格をうまく手なづけ、自分にとって好ましいものに変えていったのだとも言われている。 |

|

|

|

イワン雷帝の座った王座 |

|

|

| また、アナスタシアは、自分の夫であるイワンにはたらきかけ、貴族よりも民衆に、接近させようとしていたとも言われる。しかし、このような彼女の行為を大多数の貴族が、快く思うはずはなかった。その上、彼女の一族はもともと土着の出身でもなく、よそ者で危険な成り上がり者と見なされていたのである。彼女と一部の貴族たちとの関係は、表面上は平静を装ってはいたが、内面の冷たい対立は、次第にエスカレートしていった。そのせいか、結婚13年後に、アナスタシアは原因不明の死を遂げてしまった。一説によると、彼女を敵視している貴族に毒を盛られたとされている。 |

|

| 彼女は、前年の冬に環境の悪い冷えきった修道院に泊まって以来、気分が悪いと言い出してから、寝込むようになったのである。容態は、悪くなる一方で、時たま精神錯乱の発作を起こすことさえもあった。あらゆる処置がとられたが、水薬、軟膏の類も全く効果がなく、もはや死は避け難いものとなった。そして1560年の8月7日の未明、アナスタシアは亡くなった。その時のイワンの嘆き悲しみ方は、異常とも思えるほどで、彼は絶望のあまり、魂の抜け殻のように、放心状態をさまよった。葬式の間中、異常な行動が目につくほどであった。 |

|

|

|

* アナスタシアの死後豹変するイワンの心 * |

|

|

| 愛する妻、自分を良く理解してくれていた最愛の伴侶を失ったイワンは、これを契機に豹変するのである。彼が幼い頃より秘めていた残虐性、心の底に隠されていた禍々しいもの、それは、狂気とカオスだけが支配する猟奇的な本質かもしれなかった。そういった彼本来のおぞましい姿が解き放たれる時が来たのである。 |

|

まもなく、悪意のある人々は、イワンにそれとなく告げ口するようになった。アナスタシアは、魔術や毒によって亡きものにされたということを。権力闘争に打ち勝つために、彼らは雄弁な話術に物を言わせ、イワンの心を捕らえて政敵やライバルを滅ぼそうとしていた。自分の気に入らぬというだけでも、あることないこと、イワンに陰口を吹き込む者もあらわれた。

もともと、幼い時から自らの家臣に恨みと猜疑心が根強かった彼の心は、次第に彼らに向けられていくのである。裏切り者は誰か? また共犯者がいるはずである。そして、親族やシンパもいるはずだ。彼の心は蛇のように執念深いものに変容していった。そして、信心深い人々を嘲笑するまでになっていった。たがの外れた彼は、戒律を守ろうともせず、断食し、節酒することもなくなった。もはや、彼には、禁欲は無縁の存在となった。

|

| アナスタシアを毛嫌いしていたと思われた者は、片端から、投獄された。それらの中には、有能な政治家、輝かしい戦歴を持つ将軍などもいたが、皆家族とともに捕らえられ処刑された。ある貴族など、イワンの寵臣だった青年に同性愛呼ばわりしたところが、それをイワンに告げ口され、逆上したイワンによって、その場で短刀で突き殺されてしまった。

そのうち、宮廷にはスパイや密告者で溢れかえるようになった。うっかり腹を割って本音を話そうものなら、死を招く結果にもなりかねなかった。ごく親しい友人の心の底にも悪魔が巣食っていた。もはや誰も信用出来なくなった。全く邪心のない者までもが、覚えのない濡れ衣を着せられまいかと密告に震えおののくようになっていった。

|

|

|

|

| 少しでも、怪しい者がいても、真偽を確かめることなど時間の無駄であった。嫌疑をかけられた張本人を血祭りにし、さらに関係する周辺の人間を一挙に抹殺してしまうことが正義だと彼は考えていたのである。ほどなく、牢屋は、嫌疑をかけられた犠牲者で溢れかえった。毎日、拷問が繰り返され、血が流されるようになった。しかし血が流され、人々が苦悶に悶え苦しめば苦しむほど、イワンの目は生き生きと輝きを増してくるのである。それは、もともと彼の体内に流れるサディズムの血が騒ぎ立てているようにも見えた。 |

|

|

|

|

彼は少年時代に子犬を塔の一番高い上から投げ落としては、感じていた何とも言えぬあの快感を今さらのように反芻していたのだ。イワンにとって、人間が苦しみ、悶え死んでいく光景を見ることが自らの渇きを癒す唯一の方法だった。 |

|

|

| それは、麻薬によって全身が快くしびれる一瞬でもあり、性的な恍惚感にも匹敵するのである。イワンに常軌を逸した行動が目に着き出したのもこの頃であった。 |

|

|

|

|

人々は誰言うことなく「雷帝」(そら恐ろしき者)と彼のことを呼ぶようになった。身の危険を感じ取った何人かの大貴族は、いち早く外国に亡命していった。 |

|

| イワンは、少年時代、塔の高いところからよく子犬を投げ落とした。 |

|

|

|

|

* 本格的な暴政のはじまり * |

|

|

| 貴族の勢力を削ぐことを計画していたイワンは、ほどなく、貴族連中を宮殿に集め、オプリーチナというイワン個人の土地を建設するという前代未聞の命令を布告した。つまり、彼は、国全体を支配する身分でありながら、さらにその中に、自分だけの全く思い通りに出来る完全な統治領を建設すると言い出したのだ。

しかし彼個人の私有地と言えども、それは実に広大な土地で、モスクワのいくつかの地域、27の都市、18の地方から、主要な交通路までを網羅し、経済の要とされる地域がすべて含まれていた。イワンの一方的な決定で、オプリーチナに選ばれたその土地にあった大貴族の所領は、強制的に没収されることになった。こうした命令を突発的に切り出すのも、無茶苦茶で筋も論理もあったものではないが、しかしイワンの命令は、絶対であった。何人も逆らうことが出来ないのである。もし逆らえば、即、牢獄、拷問、苦悶死というお決まりのコースが用意されていたからである。

|

| こうして大貴族たちは、先祖伝来の土地を没収され、代わりに辺鄙な所にある荒れ地を受け取らねばならなかった。何の値打ちもない土地を引き換えに、貴族の誇りも財産も失った彼らは、悲嘆に暮れながら、住み慣れた土地を追われ、指定された僻地に旅たたねばならなかったのである。中には絶望のあまり旅の途中で凍死してしまった者もいる。

またイワンは、それに先立ち、うまく事が進むように根回ししておくことも忘れなかった。オプリーチナ計画を完全に推進するために、下級貴族出身から成る親衛隊のような組織をつくり上げたのである。この組織の目的はイワンの手足となって活動することにあった。特に、乱暴で残酷な行為が平気で出来る冷酷な人間が最優先で選ばれた。黒装束を身につけた彼らは、いかなる法律の拘束を受けることなく活動出来るのである。彼らを侮辱したり楯ついたりすると死刑になった。

|

|

|

|

|

| 最初、千人だった隊員はすぐに6千人に跳ね上がった。それはまさしく、悪名高いナチのゲシュタポと親衛隊を合わせたような組織だった。このごろつきどもは、権威を笠に着て、勝手気ままに殺人、拷問、略奪、放火などと言った悪事を至る所で繰り返し、国中に恐怖と憎悪の嵐を巻き起こした。あらゆる貴族は力を失って没落し、国民は暗躍するイワンの手先どもの所構わず行う極悪非道の行為に震えおののくようになった。もはや、彼に対抗出来る勢力は存在しなかった。あらゆる運命は彼に握られていたのである。事実、イワンは自分を神と同等なものと考えていたのである。 |

|

|

* 拷問と処刑に明け暮れる日々 * |

|

|

|

|

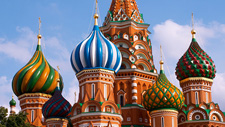

まもなく、親衛隊に引き立てられた人間の処刑が行われるようになった。色彩豊かに塗り分けられた丸屋根が陽気に輝く、まるでおとぎの世界のようなクレムリンの広場で、残酷な処刑が繰り広げられた。 |

|

|

|

| まず手始めに、イワン一族の命を狙った容疑をかけられて、大貴族だった人間が引っぱり出された。 |

|

|

その中には、輝かしい戦歴を持つ将軍もいたが、子供とともに、斧で首を叩き斬られた。生きながら肛門から串を差し入れられて殺された貴族もいた。首斬りをからくも免れた貴族は、牢獄に入れられたり、国外に逃亡出来ないようにするため、高額の保証金が要求された。

しかしこうした事件は、イワンの猜疑心を一段と深まる結果となった。自分の命が絶えず狙われているという妄想に取り憑かれた彼は、毎日、病的に怯える毎日を過ごすようになっていった。自分の命を狙う者を見つけようと彼は、私設部隊に命じて人々に拷問を加え続けた。いくら警護を強化して国中にスパイを放っても、彼の心中は穏やかではなかった。そこで彼は、モスクワを離れ、濠と城壁にかこまれた陰気な宮殿に身を移すことにした。

|

|

| この建物の内部には一種独特の雰囲気があった。けんらん極まる部屋があると思えば、古文書などがぎっしりと詰まった倉庫のような部屋がある。また僧院のような祈祷室があるかと思えば、その薄暗い地下には、凄惨な拷問室があるといった案配で、実に奇妙な取り合わせから成り立っていたのである。しかし考えようによっては、これが彼の心の内部を反映していたのかもしれなかった。

午前3時に起きた彼は宮殿の教会に駆けつけた。これからミサと祈祷に捧げられる数時間が始まるのである。彼は、歌い、祈り、ひざまずいて、額を床石にこすりつける。それが終わって午後になると、彼は地下の牢獄室に足を向ける。そこには、串刺し用の棒、舌を抜くためのやっとこ、身体を切り刻むためのいろんな種類の斧や剣、体を縛るための荒縄や鎖まで何でも揃っていた。そこで彼は、人間が絶叫しのたうち回り、断末魔にいたるまでの光景を見るのである。まだ頭の中には、賛美歌の歌声が鳴り響いているというのに!

|

| 当時の証言によれば、拷問室を後にする時のイワンの表情は、目が生き生きと輝き、実に満ち足りた様子だったという。事実、どんな憂鬱な気分の日であろうと、拷問室から出た時には、彼の機嫌は一変しており、側近たちとふざけ合ったり、快活におしゃべりするのであった。このように、祈祷と拷問は彼の心の中を二分するほど、重要な要素だった。なにしろ彼の頭の中には、自分は神と対等なのだという考えで凝り固まっているので、拷問し、罪なき人間に無限の苦しみを与える行為の中にこそ、自らの絶対的な力を再確認する瞬間でもあったのである。 |

|

|

|

|

|

* 大掛かりな処刑を計画する * |

|

|

|

| やがて、イワンは、個人を処刑するだけでは、物足りなくなり、もっと、大掛かりな処刑をしてみたくなった。そうすることにより、彼は、自分の絶対的な力を証明したかったのである。その結果、町全体を罰することを思いついた彼はどの町にするか思案した。

ちょうどその頃、かれの祖父にあたるイワン3世の時に征服合併された大都市があった。バルト海沿岸に位置するノヴゴロドとプスコフの二大都市である。この両都市は、かつて独立を保って、スウェーデンやデンマーク、イギリスなどと自由貿易を行い莫大な利益を得ていた。それがイワン3世によって力づくでロシア領に組み入れられてしまった結果、重税をかけられ、思い通りの交易もままならぬ状態に住民の不満は、最高潮に達していたのである。しかも、ノヴゴロドはハンザ同盟の中枢であったことから、住民の持つプライドは、並み並みならぬものがあった。そこでイワンは、この二都市に対して、服従のしるしとして人質を要求したのである。

|

|

|

|

|

|

|

| この時、タイミングの悪いことに、ノヴボロドの住民に恨みを持つ前科者がノヴゴロドが謀反を起こし、敵対するポーランドに寝返ろうとしていると言うデマを流した。 |

|

| これは大量処刑をもくろんでいたイワンにとって、おあつらえの口実であった。イワンは大喜びでこの計画に着手することになる。かくして、ノヴゴロドに恐ろしい災厄が降り掛かることになった。 |

|

| ノヴゴロドは、北方貿易の要、ハンザ同盟の中心だった。 |

|

|

| 1569年12月、懲罰のための遠征軍が組織された。その規模は彼の親衛隊と銃を装備した兵士1500人であった。一行には彼の長男も参加していた。 |

|

| アナスタシアとの間に生まれたこの長男は、この時15才になっていたが、彼に似て残虐な行為と血を見ることを何よりも好む少年に成長していた。イワンは自分と同じ姓をつけられたこの長男が最もお気に入りで、しばしば地下の拷問室に行き一緒に見学するほどであった。この時、虐殺シーンに目を輝かす息子を横目に、イワンは、もう一人の自分の分身を見い出した気分で、満ち足りた気分であったろう。 |

|

|

| 雪の降りしきる中、密かに出発した懲罰隊は、ノヴゴロド目指して行軍した。途中、いくつかの町があったが、極悪な彼の手下どもは、小手慣らしとばかりに、虐殺を開始した。全くそれは、気晴らしか、面白半分のレクレーションのような感じであった。路上で出会った通行人は、口外させないという理由だけで、出会い頭に斬り殺された。こうして、ノヴゴロドに至る途上の幾つかの町が、彼らの殺人ゲームの標的にされていったのである。彼らの通った後には、放火されて焼けこげた家屋の群れと累々と積み重なる屍骸の山だけが残った。 |

|

|

* ノヴゴロドの大虐殺 * |

|

|

|

| ノヴゴロドにいち早く到着した彼らの先発隊は、懲罰にあたり、町の住民が逃げ出せないように、ぐるりと柵で周囲を囲っていった。4日後に本隊が到着すると、凄まじい虐殺が始まった。まず、千人ほどの住民が無差別に引き抜かれ、雪の降りしきる広場に連れて来られた。住民は、ほとんどが家族連れで、子供や、赤子を抱いた女性、老人などが半数以上を占めていた。イワンの親衛隊に引き出された住民たちは、何が原因でイワンの怒りを買うのかわからぬまま、恐怖に引きつった顔で身を寄せ合っていた。やがて、棍棒や槍、やっとこ、鞭や斧などさまざまな凶器を握りしめたイワンのごろつきどもが周囲を取り巻き、イワンの指揮のもとに、哀れな民衆に襲いかかっていった。

拷問はこれ以上ない惨い方法で行われた。妻の目前で夫を、あるいは、子供の目の前で母親を拷問するのである。舌を力まかせに引き抜かれた者もいれば、鋭利な刃物で鼻や耳、乳房を削がれた者もいた。性器を切断されたり、とろ火であぶられて苦悶に身をよじる者もいた。犠牲者たちの口々から、身の毛もよだつ絶叫が響き渡った。子供は母親を目前で殺されて泣き叫び、家族の死に狂乱状態になった女は髪を振り乱して泣き叫んだ。少し前まで、元気に生きていた人々が、血にまみれのぼろ布のようになって殺され、折り重なっていった。

|

|

|

処刑はわずか3時間かそこらで終わってしまった。子供も老人も女性もすべて殺された。遺骸は次の虐殺の準備のためにすばやく片づけられた。遺体の頭か手足を荒縄で結びつけて、そりで近くの河まで引っ張っていって乱雑に投げ込まれたのである。虐殺と略奪は、それ以後、5週間ひっきりなしに続けられ、記録によれば6万人の住民が殺されたとも言われている。氷の浮いたヴォルフ河は、その後、何日も運ばれて流される何万とも知れぬ遺体のために溢れかえり、ラドカ湖の底はおびただしい遺骸で厚い層を成したと記録にはある。

1570年に行われた血も凍る大虐殺は、ノヴゴロドの全住民の4分の3の生命を奪い取ることになった。イワンと15才の息子はこれまでの拷問とは一味違うスケールの大きさと新鮮さに酔いしれ、飽きることなくこの残虐な光景に見入っていたという。ノヴゴロドは人口も多く偉大な歴史を持つ豊かな大都市として知られていたが、結局、この痛手より立ち直ることは出来ず、近年にいたっても小都市のままになっている。

|

|

| ようやく、ノヴゴロドの都市の虐殺に一段落を着けたイワンは、モスクワに凱旋した。帰ったイワンが、取り組んだのは、ノヴゴロドやプスコフの事件に関与したと思われる人間を裁くことであった。裁くと言っても、それは拷問によるもので、例え全く関係していなくても、拷問による苦痛から逃れたいために、ある事ない事を白状せざるを得なかった。かくして、誰彼の区別なく口にしていったのである。いったん告発されると、裏切り者とされ、投獄された。こうして、無実を主張しながら、囚人の烙印を押された人間が3百人ほど集まった。彼らはその後、クレムリンの中央広場で一斉に処刑されることになるのである。 |

|

|

|

|

|

* 猟奇的処刑に酔いしれる民衆 * |

|

|

|

|

|

| 1570年7月25日、その日が血の祝宴と決められていた。夜が明けると、オレンジ色をした太陽が空に昇りつめ、たちまち容赦なく輝き出した。ギラギラと照りつける真夏の熱気に、たちまち、汗が吹き出してくるほどの暑さになった。 |

|

| 広場には、数日前から職人達があくせく働いてその日のための準備に大わらわであった。17の処刑台が設置された他、人の背丈もあるフライパン、山のように積み重ねられたたきぎ、その上には、水をたっぷりと張った巨大な鍋が釣り下げられている。身体を切断するために張られた綱、串刺しにするための先を尖らせた棒など、およそ、拷問、処刑につきもの舞台道具は万事揃えられていると言ってよかった。 |

|

|

|

| 残酷なショーに観客は不可欠である。イワンの衛兵によって、町中の人間がかき集められた。人々は不安な表情を浮かべながらも集まって来たが、自分たちに危害を加えないと言う衛兵たちの言葉を聞くとにわかに好奇なものを求める表情に変化していった。やがて始まりを告げる太鼓が打ち鳴らされ、彼と彼の息子が馬に乗って登場した。続いて、イワンのならず者たちと衛兵、その後を鎖で縛られた3百人の囚人がゾロゾロと続く・・・

盛大な祝宴の幕開けはお決まりのイワンの演説である。「民よ!私は、陰謀計画に加担した悪しき者たちを罰しようと思う。この者たちは、裏切り者であり、君主の王座を狙う獣でもあり、うすぎたないネズミである。私は、この呪われた者たちに死を宣言する!」こう声高らかに叫び終えた彼は、今、自ら口にしたばかりの言葉に酔いしれ身体を震わせた。

|

|

すると、民衆の方も叫び返す。

「ツァーリ(皇帝)万歳! ツァーリ(皇帝)万歳!・・・」

それは、あたかも、押し寄せる怒濤にも似た響きのようでもあった。この一瞬がイワンにはたまらないのである。それは自らの血塗られた儀式を正当化し、おのが残酷趣味に口実を与える瞬間だからである。まさに悪徳を偽善化し、吐き気を催すほどの見え透いた演出でもあった。

やがて、書記役の役人が罪状を読み上げ始めた。ノヴゴロドの陰謀に加担した上、敵に内通し、ロシアを裏切ろうとしていた事実である。被告たちは、それをたんたんと聞いていたが、もはや申し開きをする気力も消え失せていた。何か月も投獄され、拷問を受け、身も心もズタズタにされた彼らにとって、これから訪れる死の瞬間だけが、苦痛より解放される唯一の慰めなのであった。

|

|

|

まもなく、イワンの手下どもが囚人たちに襲いかかった。ある囚人は熱湯と氷水を全身に交互に浴びせかけられたため、たちまち真っ赤になって、皮膚が剥がれ落ちていった。哀れな囚人は悲鳴を上げながら、熱湯をかけられる度に、痙攣してのたうち回り、やがて絶命した。 |

|

|

|

|

|

|

|

| また、ある女性は裸にされて、ピンと張った綱に股がらされた。彼女は摩擦によってゆっくりと身体を切断されていったが、その間中、恐ろしい金切り声を張り上げっ放しだった。 |

|

| すぐ隣では、裸にされた囚人が、肛門に鋭い串を差し込まれようとしていた。バタバタと最後のあがきをする囚人を、数人のごろつきどもが押さえ込もうとしているのであった。 |

|

|

|

虐殺は、凄惨を極めた。生きながら焼かれる人々 |

|

|

| また、滑稽な格好にくくられて、絞首刑にされている囚人もいた。彼は一気に死ねないように吊られていたので、長時間、びくびく痙攣をくりかえしたり、のたうち回ったりを続けていた。 |

|

|

| イワンは、面白そうに、それらの光景を馬上から見下ろしていたが、彼自身、馬に乗ったまま、一人の老人を追い詰め、鉄鉤つきの棒で突き殺したりもした。その時の彼の顔は、自分がこのショーの主人なのだと言わんばかりに、満面に笑みを浮かべているようでもあった。

この残酷な処刑ショーは、4時間余り続いた。いつの間にか、イワンの巧みな演出に、民衆は乗せられ酔いしれるようにはやし立てていた。日頃から、娯楽に飢えていた彼らは、独創的とも言える集団処刑の面白さに引き込まれていたのだ。確かに、民衆にとって残虐な処刑ほど痛快なものはない。民衆もイワン自身も一体化して我を忘れて楽しんでいた。それらは残酷なことには、大変な情熱を持って、凝るイワンの性格を物語っていたとも言えよう。まさに、残酷極まりない演出にかけては、天賦の才能があったのである。残酷な拷問や処刑に関する限り、彼は実に用意周到で、頭の中では次から次へと奇想天外なアイデアが湧き出てくるかのようであった。

|

|

| ある時など、火薬の樽の上に犠牲者を座らせたこともあった。イワンは、天使のように天まで飛んでいけとばかりに、火をつけて彼を木っ端微塵にした。大音響とともに、哀れな男の体は消滅し、遺体の欠片すら見つけることも出来なかった。また、ある時は、囚人たちに、飢えた巨大なヒグマをけしかけたこともある。囚人たちは、悲鳴を上げて逃げまどい、やがては次々とヒグマに腹を裂かれて殺されていったが、その間、イワンは、柵の上から舌舐めずりをするように楽しんで見下ろしていたということだ。 |

|

|

|

|

* 残虐な気まぐれに恐れおののく側近たち * |

|

|

| それに加えて、イワンの残虐な気まぐれには驚くべきものがあった。食事中に、いきなり、隣にいた将軍の片耳をナイフで切り落としたこともある。耳を切り落とされた将軍は何食わぬ顔をして、「陛下のお仕置きに感謝いたします」と言って眉一つ動かさなかった。彼は取り乱した後に来るイワンのもっと恐ろしい行為を予想していたのである。また、些細な冗談に怒ったイワンが、熱いスープを相手の頭に浴びせた上、短剣で突き殺したこともある。たまたま会った男の顔や姿が気に食わぬからと言って、その男の首をはねるように命じたことさえあった。命令は即座に実行に移されたということだ。 |

|

| そうかと思えば、「ワシは疲れた。引退することにする。お前に王座を譲ろう」と自分のマントを着せかけ、冠をかぶらせながら臣下の一人に言ったこともある。その臣下はどういう魂胆なのか、イワンの心中を計りかねて怯えつつもオドオドと王座に座ったが、イワンはいきなり彼を短剣でひと突きにしてしまった。胸を押さえて仰けぞり、崩れ落ちる臣下を見て、イワンは勝ち誇ったように叫んだ。「ほら、ワシは王座を譲っても、すぐこの通り、王座から引きづり降ろすことも出来るのだ」まさに神をも恐れぬ暴虐ぶりであった。

このように、イワンの気まぐれ、狂気の悪ふざけは、次第に度を増すようになり、側近たちでさえ、彼のそばにいることを嫌がった。一体、彼の楽しみをかねた残酷行為でどれほどの人間が殺されていったのだろうか?

|

|

|

|

|

まだ40才を少し超えた程度なのに、彼の容貌は恐ろしいものに変ぼうを遂げつつあった。それは暴飲暴食に加えて、あらゆる放蕩、情慾のおもむくままの乱行によるもので、体中、でっぷりと脂肪がつき、モジャモジャの髭、たるみきった顔には、落ち窪んだ眼だけがランランと輝き残忍そうな表情を見せていた。 |

|

|

この頃から、ロシアは不況続きで、飢饉に見舞われるようになっていた。彼のごろつきどもが、全国各地を荒し回ったために、土地は開墾もされず荒れ放題となった。 |

|

| イワン4世の肖像画 |

|

| 飢えと疲労のために、街道では、野たれ死にする人間が続出した。百姓は、食べるものがなくなり、木の皮を食べ、地方によっては人食いまで行われるようになった。飢饉はペストを呼び起こし、多くの村々が全滅していった。まさに、神とイワンが一体となって、人々に災難を与えているようにも思えた。そういう意味では、彼は神と対等な存在に成り得たのであった。

|

|

|

|

|

* 暴虐と侵略で得られたもの * |

|

|

やがて彼は、ふとしたことから、自ら最も信頼していたお気に入りの長男を殺してしまうという事件が起きた。息子の嫁が妊娠してお腹も目立ち始めたというのに、軽いドレス一枚しか着ていなかったのである。その姿を目ざとく見つけたイワンが、公妃たるものが何ごとかと一括するや、手を振り上げて、嫁を激しく打ち据えたのである。そのためか、嫁は床に倒れ伏し流産してしまった。

そのことを知った長男は、イワンの部屋に飛び込むと、烈火のごとく彼をののしった。しかし、この言葉がイワンの逆鱗に触れた。彼は狂気のような怒りの発作を起こし、いつも持ち歩いている鉄鉤つきの棍棒で、長男の肩と言わず、頭と言わず、メッタ打ちにしたのである。イワンが正気に戻った時には、長男はこめかみを割られ息絶えていた。 |

|

| このことがあって以来、イワンはみるみるやつれ、髪が白くなり老人のようになった。悪夢にもよく襲われるようになり、万事に罪深さを感じるようになった。もう、拷問はしませんだの、囚人は、解放しますだの、財産は貧者に配りますだのという言葉を繰り返すようになった。実際、それから彼は、あれほど毛嫌いしていた修道院に大金を寄付したのであった。 |

|

|

しかしその頃、彼の信頼するごろつきどもの遠征軍が大手柄を立てようとしていた。侵略によって、シベリアに広大な領土が増えようとしていたのだ。シベリア汗国は服従のしるしとして、莫大な賠償金を始め、黒狐、海狸、貂などの貴重な毛皮を多数献上してきた。こうして、イワンは、部下のお陰でウラル地方のかなりの部分を配下に置くことに成功したのである。その時、モスクワ中の鐘は鳴らされ、町中と言わず宮廷内でも、ロシアに新しい帝国が加わった事への祝福の言葉が交わされていた。彼にとっては、最大の栄誉の時が訪れたのだ。この出来事が、後世での彼の評価に一大転機を与えることになるのである。

|

|

| このことで、沈みかけた彼は、再び蘇った。実際、自分が若返ったように感じ、王妃がいるにもかかわらず、イギリスと公式の婚姻関係を結ぼうとさえした。かつて一度は、エリザベス女王に結婚を申し込んだことがあったが、良い返事がもらえず保留状態になっていたのである。しかし今、シベリアを服従させて、領土を大幅に拡張して調子にのった彼は、再びイギリス女への執心に火をつけることになったのである。一方、イギリス側は花嫁になる候補を挙げてはいたが、実際はイワンのことをまともな結婚相手とは見なしていなかった。イギリスは、商業繁栄のためだけに、ロシア側に譲歩を引き出すことだけを考えていたのである。

そうとは、知らないイワンは、イギリスの大使をロシアに迎えて、2か月以上も会談が、繰り返されたが何ら得るところがなかった。イギリス側は、貿易の独占権の主張に終始し、ロシアが敵対している国々への調停を促して来た。それに対して、ロシア側はイギリスがロシアの敵対する国々との友好関係を絶って、領土を取り戻すために、ともに同盟に加わって欲しいと言及すれば、イギリス側は毅然としてそれを突っぱねた。全く堂々巡りであった。ついには、イワンが得意の癇癪を起こしてイギリス大使に「お前など外に放り出してしまうぞ!」とののしれば、「女王陛下は、部下に加えられた侮辱には黙っておりませんぞ」とやり返す有り様であった。

|

|

|

会談は20回を重ねたものの、結局は何一つ実を結ばなかった。そして、まもなく、イギリスとの交渉も、中途で終わらねばならなかった。なぜならば、死が彼を捕らえ始めていたからである。

|

|

|

|

* 猟奇的犯罪者か誇り高い英雄か? * |

|

|

| その日は気分がよく、一寝入りして起きたイワンは、珍しくご機嫌だった。彼は聖歌隊を呼んで、一緒に歌った後、久々にチェスをしようという気になった。ところが、いざチェスの駒を並べようという時になって、手が言うことを利かず、目の前がぼやけて来る思いがする。イワンは意識朦朧となりチェスの台に力なくうつ伏せになった。直ちに医師が呼ばれたが、その頃には、彼はすでに絶命していた。雷帝と人々に恐れられたイワンの最後としては、あまりにもあっけない幕切れであった。 |

|

| 今日、イワン雷帝の評価はさまざまに問われている。彼は多くの人々に凄惨な殺戮を行った罪深い犯罪者なのか、それとも強国ロシアの基礎を築き上げた誇り高い英雄なのか、それは後世に委ねられていると言ってもよい。彼の真の姿が血に飢えた怪物なのか正義の賢者なのか、今後も果てしなき時間の中で交錯し合い、様々に変化して揺れ動いていくにちがいない。

しかしイワン雷帝だけが、特別、異常なのではなかった。そういう時代だったのである。その頃、南のルーマニアでは、ワラキアの独裁者ブラド3世が異常な処刑を好んで行い、何万人もの人間が串刺しにされて殺されていた。日本では、織田信長が敵対するあらゆる人々を撫で斬りにし、屍の山を幾つも築き上げ、高笑いしていたのである。

|

|

|

権威を得た者、つまり独裁者は、ほとんどすべてが、自分の要求を通すために血生ぐさい侵略戦争を起こしていたのだ。そして敵対する人々を男女、子供の区別なく無惨に虐殺していったのである。そして、民衆の方も、それを自然なものとして受け入れていた。征服された国の人間の運命は、生かすも殺すも、征服した独裁者の胸三寸にあるということを。

民主化などとは、全く無縁の時代、否、人間の尊厳すら微塵も認められない時代が、ごく最近まで、気も狂わんばかりの長い年月、世界中、この地上で続いていたのである。

|

|

現代に生きる我々は、この事を決して忘れてはならないだろう。

ギリシア3大悲劇詩人の一人ソフォクレスは言う

「世の中には、恐ろしいものが数々あれど、人間ほど恐ろしいものはない」 |

|

|

| トップページへ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|