西太后

〜稀代の悪女のイメージの実体は?〜

〜稀代の悪女のイメージの実体は?〜

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マップナビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

西太后

〜稀代の悪女のイメージの実体は?〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 史上最高の女権力者 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中国の歴代皇帝の中で、西太后に匹敵する女性の権力者はあまり例を見ない。あるとすれば、漢の呂后(りょこう)、唐の則天武后ぐらいであろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 漢の初代の皇帝、劉邦の妻だった呂后(りょこう)は、悪逆の限りを尽くしたと恐ろしい女であった。劉邦が生前愛した女性の手足を切断し、耳を焼き、自殺できないように舌を切ったばかりでなく、便所に放り込んで汚物まみれにした。そしてそれを眺めては、人間豚と称してほくそ笑んだというのである。唐の時代に恐怖政治をしいた則天武后も、毒殺と悪徳の限りを尽くした冷酷な女であった。彼女の手にかかって殺された人間はそれこそ数知れない。しかも、権力を手に入れるために、自らの子供までも絞殺して、その罪を皇后になすリ着けたのである。哀れな皇后は、両手足を切断され、酒樽に漬けられたまま、呪いの言葉を口走りながら悶絶したと記録されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后も、すさまじいばかりの権力欲と独占欲の持ち主だと言われている。彼女は18才で後宮に入り、権力の座に着いてから実に半世紀もの長きに渡って中国最後の清王朝に君臨したのである。この権力掌握の長さは前代未聞である。「西太后」という映画の中で、夫であった咸豊帝(かんぽうてい)が愛したといわれる麗妃の手足を切断し、瓶に入れて生かしておいたという身の毛もよだつシーンがある。彼女は、悶え苦しむ麗妃の姿を見て満足したかったのである。また気性の激しい彼女は、正室を毒殺し、光諸帝(こうしょてい)の側室を、多くの人間の見守る中、生きたまま井戸に投げ落として殺したとも言われているのである。西太后が呂后や則天武后とともに、中国史上稀代の三大悪女とも言われている所以がここにある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 彼女は皇太后になって以来、紫禁城内の西の建物に住んだことから西太后と呼ばれるようになった。だが西太后には謎が多く、いろんな俗説がつきまとっている。彼女がどこで生まれ、どういう少女時代を過ごしたのか? 彼女の真の姿は謎に包まれているのである。それは、西太后が、生前、自らのおいたちを話したがらなかったことによるものらしい。果たして、西太后も則天武后や呂后らに勝るとも劣らぬ権力に狂っただけの怪物だったのであろうか? そして、権力を手中にした彼女が、いかにして半世紀もの間、当時の中国の人口4億の民の上に君臨し続けることが出来たのであろうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 列強の餌食にされる中国 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 19世紀になって起こった産業革命は、社会に急激な変化を呼び起こしていた。機械が人間に代わって生産活動の主役になった結果、溢れんばかりの物が大量に市場に出回るようになったのである。当然、人々の生活は豊かなで便利なものになった。特に、他国に先駆けて産業革命を達成したイギリスは、空前の黄金時代を築き上げ、世界のさまざまな地域に触手を伸ばして行った。その後を追うように、仏独などのヨーロッパ列強やアメリカ、ロシアなども、虎視眈々と自らの野望を満たそうと、その魔の手をアジアやアフリカに向け始めた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 増え過ぎた生産物は消費されねばならない。つまり、はけ口となる場所が必要であった。つまり、市場と原材料を供給する新たな植民地を海外に求め始めたのである。こうして、イギリスを中心とする列強諸国による世界分割競争の幕が切って落とされた。やがて利害対立は苛烈なものとなり、世界中で列強同士による武力衝突を引き起こすまでになっていた。それは美味しい所は一人占めしたいというけだもの同士のなわばり争いのようなものだった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 豊かな資源と広大な土地と人口を擁する中国やインドが、これら血に飢えた列強どもに目を着けられたのは当然の成りゆきだったと言えよう。全く、中国こそは彼らにとって恰好の獲物であった。列強は近代的軍事力を背景に強引な政治介入を開始した。そして何かことあるごとに一方的な貿易を要求してきた。しかしその内容たるや、とても公平な貿易とは言えず、理不尽で屈辱的な条約がほとんどなのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 彼らと折衝に当たった清朝の役人は、熾烈な要求を出して来る列強の矢面に立たされて、疲労困憊してしまい、一方、国内で勃発する内乱に忙殺されていた。それは、まるでもぐら叩きのように、鎮圧してもすぐに別な所から沸き起こって来るのであった。その上、国内はアヘンの吸飲による悪癖が広がり、深刻な社会問題も引き起こしていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アヘンは、ケシの実から分泌される乳液から採れる一種の麻薬で、少量ならば、鎮痛剤、睡眠剤としての効果がある。しかし一たびそれを吸飲すれば、甘美な恍惚状態に陥り、現実の憂さや苦しみを忘れさせてくれることから、たちまち自制心を失ってやみつきになってしまうのである。やがて常習を続けるうちに頭痛、めまい、幻覚などに四六時中悩まされるようになる。末期ともなれば、精神に異常をきたし、体中が黄ばんで廃人になり死に至るという恐ろしい麻薬なのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかも、アヘンは高価な品で吸飲を続けるには大量の銀が必要だった。アヘンの代価として支払われる銀は年々増大を続けて経済は悪化の一途をたどっていた。大量の銀が流出したために、銀価格は高騰し、銀で税を納めねばならない農民の生活は堪え難いものになっていたのである。しかも、官僚や軍隊にまでアヘンの吸飲はまん延し、腐敗と質の低下は目を覆うほどであった。治安は最悪の状態になり、犯罪が至る所で起きている有り様だった。かくして、2百年間中国を支配し続けて来た清王朝は、今や内憂外患にあえぐ半身不随の病人のような状態に成り果ててしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 業を煮やした清王朝の道光帝はアヘンの厳重な取り締まりを行った。アヘンの吸飲・販売を厳禁し、さらにイギリスとの貿易を禁止するという強硬策をとったのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

そうして1840年、ついに、アヘン戦争が起こった。清王朝の役人、林則徐(りんそくじょ)は、広州に着任すると、イギリス商人からアヘン2万箱を没収し、これに石灰をかけ海水に浸して廃棄処分にしてしまったのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これに激怒したイギリスは、艦隊を派遣して沿岸部の都市に猛烈な砲撃を加えた。清軍は民衆を組織してゲリラ戦を展開したが、強力な軍備を持つイギリスに到底かなうはずもなく、南京で屈辱的な条約を結ばざるを得なかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イギリス軍に撃破される清の軍船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これ以後、清王朝の不甲斐なさに、全国各地で愛国的運動が巻き起こっていたが、中でも、洪秀全(こうしゅうぜん)が挙兵した大平天国の乱は、15年の長きに渡って華北に吹き荒れた。同時期、インドでは、セポイの反乱が勃発した。それは、長年のイギリス支配に対する憎しみが一気に爆発したような内乱だった。しかし、イギリス軍もこれを上回るほど恐ろしい報復をした。英国人一人が殺されると、千人のインド人が虐殺されたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 選秀女として後宮入りを果たす * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このように、西太后が生きた時代は、列強が侵略して国土を蝕み、内乱が勃発する不安定で激動の時期なのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 記録によれば、彼女は1835年10月10日に北京で生まれたことになっている。父は恵徴(けいちょう)と言い、満州人の中堅官僚だった。恵徴の仕事は公文書を作成したりする書記官だった。西太后の幼名は蘭児と言い、14才年上の兄が一人いた。その後、妹と弟が生まれた。妹は後の光諸帝の生母として知られることになる。西太后は、当時の女性としては、珍しく、公文書の読み書きが出来たが、このような家庭環境によるものであろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1851年、17才の時、彼女は北京の紫禁城に行き、選秀女に参加する。選秀女というのは、皇帝の皇后や貴妃を決めるための催しであった。行うのは道光帝の後を継いだ咸豊帝(かんぽうてい)である。咸豊帝はまだ20才になったばかりで今回が始めての選秀女であった。ちなみに、秀女を受験出来るのは一定以上の官位の家庭の子女に限られていた。しかも、圧倒的多数を占める一般漢民族の子女は参加資格がなかった。これは清王朝の征服民族としての満州人(女真族)の誉れをあらわし、同時に血統を守る意味があったと考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

面接日前夜、少女たちは付き添いの親とともに、ロバの引く幌つきの車に乗ってやって来る。そこで一夜を明かした後、夜が明け出すといよいよ面接が始まるのだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面接の広場は紫禁城の後宮の中庭が使用された。当時は、民間人が決して入ることの出来ない神聖な場所である。少女たちは6名前後、横一列に並び皇帝にお目通りする。その時、皇帝は気に入った少女の札を取り置くのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

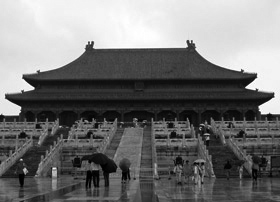

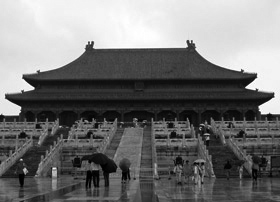

| 紫禁城、明の永楽帝によってつくられたこの宮殿は、清朝の皇宮として皇帝とその一族が居住して政治の表舞台となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これを何回か繰り返すのであるが、人数が多いと一日では無理なので、何日も分けて行われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面接が終わると、少女たちは親の待つ車に乗って帰路に着く事になるが、好奇心旺盛な少女たちのこと、きっとチラリと見えた皇帝の顔、宮中の中庭の様子など、散々、しゃべりまくった後、緊張感の緩みのせいか、コトコト揺れる車の中で母親に寄りかかってまどろんだに違いない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このように面接は続けられ、最初に残った少女たちは、後日二次選考によって、さらに絞られて行く。そして最後に10人ほどの秀女(皇后候補)が決定し、宮中に入ることを許されるのである。少女たちにとっては、選ばれて宮中に入ることは非常な喜びであり、名誉なことでもあった。合格通知が届くと、その家庭にはお祝いのために来客が殺到し大騒ぎするのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて年が明けて、恵徴の家は喜びに沸き返っていた。彼女は見事、合格して宮中に入ることになったのであった。彼女は貴人という階級で、これは、今回選ばれた者10人中3番目にあたる位である。こうした階級は厳密なもので、これに応じて、年に支払われる手当、かしづく宮女の数、さらには儀式における席順までが決められるのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 彼女が宮中に入って、間もなくすると皇后が決定した。それは案の定、彼女よりも上のランクの秀女で16才、18才の西太后より2才年下である。この皇后はその後、後宮の東の棟に住んだので東太后と呼ばれるようになる。二人の皇太后・・・・しかし、正室と側室という身分差は、二人が共に皇太后となってからも埋まることはなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 皇子(同治帝)を出産 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宮中に入って3年後、21才の西太后は、咸豊帝の子供を宿していた。それ以前にも、側室の麗嬪(れいひん)が帝の第一子を産んでいたが、生まれたのは残念ながら女の子だった。恐らく、この時、西太后は胸を撫で下ろしたに違いない。男子を出産すれば皇子の母親となり、たちまち地位の向上が確約され、格段の待遇が保証されるからだ。だが、はたして彼女は見事男子を出産したのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 結局、生まれた皇子は、咸豊帝にとって最後の男子になった。2年後にも側室の一人が男子を出産したが、直後に夭折してしまった。咸豊帝は、それ以後、子供には恵まれなかった。数年後には結核に犯されて世を去ることになるからである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后が皇子を出産してまもなく、第二次アヘン戦争というべき事態が起こった。アロー号という海賊船が、イギリスの国旗を掲げて、治外法権の傘のもとにアヘンの密輸入を欲しいままにしていたのである。清軍はその船をだ捕し、掲げてあったイギリス国旗を引き降ろてしまった。この行為は国家侮辱罪に当たるとして、イギリス側の怒りを買い、さらなる侵略の口実を与えることになってしまった。イギリスはフランスを誘うと、艦隊を送って各地を砲撃し、清王朝にさらなる不平等条約を強要してきた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これを巡って、度々話し合いが行われたものの、なかなか収集がつかず、結局、和議は決裂し、8月7日、北京の西45キロの所で英仏軍と清軍との間で戦闘が起こった。この戦闘で清軍の騎兵隊は壊滅した。ある記録では、騎兵隊は敵の猛烈な火力の中、勇猛果敢に突撃し一人も後退せず、その勇気は敵の英仏軍にも称讃されたとある。しかし別な記録では、軟弱で未経験の清軍の騎兵隊は、敵の発砲と同時に怖じ気づき算を乱して敗走し、その多くは敵に思うままに蹂躙されてしまったとある。はたしてどちらの記述が正しいのか? このようにこの時期、戦闘一つとっても全く違う内容の記録が錯綜しており判断するのは難しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

翌日、英仏軍が北京に迫ってくる中、咸豊帝は、この時、英仏との交渉に、弟の恭親王(きょうしんのう)を当たらせ、自らは北京を脱出して熱河(ねっか)にある山荘に逃避することにした。表向きは避暑旅行である。その時、西太后は皇帝たるものは北京にとどまって戦うべきだと進言したという話がある。しかし、咸豊帝は耳を貸すことなく大勢の宮女、宦官を引き連れて北京を後にした。西太后も当然これに付き従って行かざるを得なかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今日、咸豊帝は女色やアヘンにふけった暗帝として酷評されている。咸豊帝は、即位後、すぐに政治に興味をなくしてしまい国政を顧みなくなった。そのうえ帝は、異常とも思える芝居マニアで、自ら劇の脚本をリメイクしては、宮中に劇団を招き上演させていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 咸豊帝(1831〜1861) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その後、彼は病気が悪化してからも、毎日、5時間は観劇を続け、血を吐きながらも芝居漬けの日々を送ったという。そうした無理もたたり、咸豊帝は避暑先の熱河で、わずか31才にして崩御してしまうのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 短命で終わった歴代皇帝 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 咸豊帝が死ぬと、西太后の産んだ皇子が同治帝(どうちてい)として後を継ぐことになった。しかし、同治帝はこの時まだ6才だった。生母の彼女には皇太后の称号が授けられた。こうして、ついに皇太后と同じランクとなった彼女は、西太后と呼ばれ、事実上、政治の表舞台に登場するのである。この後、西太后は幼い同治帝を東皇后とともに、慣れない政務を代行することになる。しかし、この二人の皇太后の補佐する行為を疎ましく感じ、クーデターを決行して権力を手中にしようとする一派があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 粛順(しゅくじゅん)という野心家がそれで、政務一般を牛耳っている一派であった。咸豊帝が死んだ時点で、次の帝位を狙っていたほどの人物であった。粛順はこの時36才、西太后は、27才になっていたが彼にとってみれば、気性が激しく野心家の西太后は邪魔な存在であった。一方、西太后の方も粛順の狙いは見抜いていたと見えて、何とかしてこの男を排除せねば、皇子ともども自分たちの命まで危ういと考えていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| だが、結局、粛順の思惑は成功しなかった。官僚たちから見れば、老かいで野心家の粛順よりも、二人の皇后の方が、組みしやすいと映ったのであろう。しかも粛順は、漢人の優秀さを見抜いて官僚に大量採用していたために、満州人官僚から憎まれていたのである。このような理由もあり、クーデターは失敗し、粛順は捕らえられた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この時、記録では粛順は仰向けに牛車に乗せられ刑場に運ばれたという。民衆は処刑の見物に集まって来た。子供たちは歓声をあげて、どろや石を投げたので、粛順の顔は、判別出来ないほど酷い人相になってしまった。彼は斬首にあたり、ひざまずくことをしなかったので、死刑執行人は、粛順の足を鉄の棒で叩き折って処刑したとある。何ともむごい話だが、ともかく西太后にとっては、邪魔者はいなくなり、これで専制君主たる道が開けたのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后は、権力に執着して自ら政権を手放さなかったように言われているが、実は、我子、同治帝が18才になった時、政権を委ねている。しかし、この同治帝、勉学が嫌いで、利口な皇帝ではなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先のアヘン戦争で英仏軍に破壊された円明園を莫大な予算を使って修理しようとしたのである。これは、帝が自らの権力を確かめるためのものであったが、如何せん、その頃の清王朝の財政はどん底状態であった。工事の中止を述べた大臣は、次々と帝の怒りに触れ、ただちに罷免されるという事態が起こった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 円明園、18世紀につくられた周囲10キロにおよぶこの庭園は、東方のベルサイユ宮殿とまで言われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここに至り、西太后は政治に再び顔を出し、工事の中止の命を出すとともに、同治帝を諌めたのであった。同治帝はその後、一年余りで天然痘をわずらって崩御してしまう。仮にもし、この同治帝が、長生きして乾隆帝(享年89才)や康煕帝(享年69才)ほど政権を続けたなら、恐らく、西太后がいくら才気に富み、権力志向旺盛な女性でも政治の表舞台には出るチャンスはなかったろう。実際、咸豊帝、同治帝が短命に終わったことが、西太后の活躍する土壌となったことは否めない。つまり、清王朝末期に出た皇帝が揃いも揃って、短命で利口でなかったということが、彼女の歴史上の絶対的な地位を築く要因となったということであろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1875年、同治帝が死ぬと、光諸帝(こうしょてい)がその後を継いだ。光諸帝は、西太后の妹の皇子である。光諸帝は5才で即位し、前回の同治帝の時と同様、二人の皇后が補佐する形で政務を代行する形が取られた。西太后は伯母にあたるわけだが、どうもこの二人相性がよくなかった。最初のうちはよかっが、光諸帝が17才になり、西太后が政権を彼に委ねると、二人の関係は好ましからざるものとなっていった。また、この間に東太后が45才で急死するという事件が起きたが、記録を見る限り、東太后は脳梗塞で死んだようである。西太后が毒入りの餅を東太后に献上し毒殺したという説は後世の捏造によるもの以外の何物でもない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1894年、日清戦争が起きると、この時、戦いに消極的だった西太后に対して、光諸帝はことごとく強行策をとなえた。その後も日本にならって、外国文化を積極的に取り入れようとする洋務運動を断行しようとした。若い光諸帝は古い法律を壊し、外国の法律を手本とする変法維新の理想に燃えていたのである。そして、今までの国政の制度を根本から改めるような変法を矢継ぎばやに出していったのであった。例えば、保守派政治家の罷免、首都を北京から上海に移転する、服装の制度を改めるといった案配である。確かにそれらは合理的な改革案だったが、如何せん、あまりにも性急過ぎるものであった。しかも大臣の断りもなく根回しも何もない有り様だった。そうした行為に保守派の中心だった西太后もついに激怒した。そしてついに、光諸帝は伯母であった西太后に捕えらえ南海(人口の湖)の小島に幽閉されてしまうのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 義和団の反乱に怯える外国人 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その頃、北京から500キロ離れた山東省では、外国侵略を恨む農民たちの間で、神憑かり的な暴動が起きようとしていた。それは一種の集団的ヒステリーともとれるカルト色の強いもので、この暴動を引き起こしたのは、義和団と呼ばれる秘密結社であった。彼らは、度重なる外国の侵略に強い恨みを抱いていた。その考えは貧困にあえぐ下層農民に支持されて、たちまち華北一帯に広がっていった。彼らは扶清滅洋(清朝を守り、外国人を滅ぼせ)というスローガンを口々に唱えて北京目指して行進を始めた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 彼らは、刀、槍以外、武器らしい武器も持たず、精神性にその拠り所を求めていた。崇拝するのは西遊記に登場する人気キャラクターの孫悟空や猪八戒(ちょうはっかい)、あるいは講談で有名な英雄たちで、心身を鍛えれば、彼らの霊が乗り移り、銃弾すらも跳ね返すことが出来るものと考えていた。さらに修行と訓練を続けていけば天をも飛べる魔力が得られると本気で信じていた集団であった。ほとんどの者は何かに取り憑かれたようにふらふら踊りながら行進した。その様子は実に異様で奇怪この上ないものであった。行進中も社会に不満を持つ農民が次々と加わって、やがては20万を越す大集団に膨れ上がっていった。まさにそれは津波のような恐るべきパワーを感じさせる光景であった。彼らは行進中、道中にあった教会を焼き、外国人を見つけ次第八つ裂きにして殺していった。こうした義和団の狂信的な振る舞いに、外国人は震えおののいたという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后は、この時、義和団と組んで外国人勢力を排除する方針をとった。迷信深い彼女は、義和団の発する神憑かり的なパワーをうのみにしてしまったということであろうか。しかも彼女に対立した光諸帝を監禁した今となっては、列強の圧力こそが唯一邪魔な存在なのであった。西太后は、義和団を支持して列強諸国に宣戦を布告する。この時、西太后は、外国人一人殺すにあたり銀50両(約250万円ほど)の賞金を与えるとまで布告したという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 北京に着いた彼ら義和団の農民は、清軍と協力して市内の民家に乱入して家宅捜索を行った。外国人をかくまっている者、外国の書物、物品を持っている者は片端から逮捕されていった。この暴力的な行為は、次第にエスカレートしていき、日ごろ恨みを持つ人間に復讐したり、略奪目当てのものに変化していった。こうして市内には恐怖政治が支配していった。路上には暴徒が溢れ返り死体がそこら中、放置されていた。金持ちの邸宅は完膚なきまでに略奪を受け、無人のあばら家同然となってしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 北京市内には列強の公使館街があったが、彼らはここを包囲していた。一方、外国人たちは、バリケードをつくって必死に防戦し、本国からの救援を待っていた。こうした義和団らの公使館街包囲は2か月の長きにおよんだ。日本大使館のある書記官は列車の様子を見に行って、暴徒に捕まり手足をばらばらに切断されて殺された。また、彼らと交渉に向かったあるドイツ大使などは、路上でめった刺しにされて惨殺されてしまったという。イギリスは独自に2千名の軍隊を急きょ、北京に向けて派遣したが、狂信的な農民の抵抗は想像を絶するほど凄まじいもので、北京突入を断念し引き返さねばならなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし、やがて外交官を救出するために、列強など8か国からなる連合軍は、本格的に組織を編成して北京に向けて進撃を開始した。中でも2万2千名の軍隊を派遣した日本は、連合軍の主力となって先頭をきって行軍した。義和団と清軍は果敢に戦ったが、近代装備を持つ外国軍に歯が立たず、進撃を阻むことは出来なかった。いずれ彼らが北京に入城してくれば、光諸帝を復活させ、暴徒に組した西太后を捕らえて戦犯として裁くことは明らかであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 光緒帝の王妃を井戸に投げ込む * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そこで、西太后は、北京を脱出して逃亡することを決意した。逃亡先は、1400キロ離れた山西省の西安である。彼女は、66才になっていたが、粗末な衣服を着て髪型を変えて農民に変装した。その際、人質として光諸帝も連れて行くこととした。同時に、後顧の憂いを消しておくことを忘れなかった。光諸帝の寵愛を一身に受けた珍妃(ちんぴ)を井戸に投げ込ませたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

珍妃は、美しく聡明な王妃で、常に光諸帝の変法推進策を陰ながら支え、励ましたことでも知られていた。25才の彼女は、茶目っ気もあって、しばしば宦官の制服を着ては光諸帝の心をなごませていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうした珍妃を西太后は、心の底で疎ましく思っていたに違いない。しかも、今後の展開によっては、この珍妃が自分の後釜になってしまうと考えたのであろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 幽閉先から2年ぶりに引き出された珍妃に西太后は言った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「私と皇帝はこれより北京を離れる。道中には敵味方が数知れず満ちている。そなたは連れてはいけぬ。万が一、皇室の体面を汚すことがあってはならない。そなたはここで自尽するのだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 珍妃(1876〜1900)光諸帝の側室だったが、帝の寵愛を独占した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これを聞いた珍妃は、青ざめて西太后に言った。「皇帝は北京から離れてはなりません。逃亡することは、満州族の祖先を汚すことになります」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これを聞いた西太后はますます激怒してこう言い放った。「黙れ! 死にゆく者が何を申すか!」そして冷笑しながらこう続けた。「そなたはここで死ねばいいのじゃ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 珍妃は西太后の前にひざまずき涙ながらに命ごいをした。「皇后様、皇后様、私めをお許し下さい。決して過ちはいたしませぬ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし、西太后はこれを断固許さなかった。光諸帝を始め、その場にいた人々も目に涙をためて呆然と佇むばかりであった。時が虚しく過ぎていくばかりで、一向に動かぬ彼らを西太后は、早くやれとばかり睨みつけた。やがて宦官のリーダーでもあった催玉貴(さいぎょくき)は、決意したかのように珍妃の元に歩み寄っていった。彼はひざまずいている彼女を抱きかかえると、重い足取りでゆっくりと井戸に向かって歩き出した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

それは、口が非常に小さく深い不気味な枯れ井戸だった。珍妃はその井戸に頭から投げ込まれたという。彼女は投げ込まれる直前、宦官の李蓮英(りれんえい)の名をしきりに叫んで助けを求めたとも言われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これ以後、西太后は、珍妃の叫び声が耳について離れず、彼女の亡霊に悩まされることになったと言われている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 夜な夜な枕元に佇む珍妃の亡霊に恐れをなした西太后は、翌年、北京に戻るとすぐに彼女の遺骸を清王朝陸墓に丁重に改葬し直したということである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 珍妃が投げ込まれた紫禁城内にある井戸、その口は狭く深くて無気味で、到底、人間一人も入らないほどだ。珍妃は、頭からグイグイと押し込まれて殺された。彼女の遺体は、その後、北京に入城した日本軍兵士によって引き上げられ埋葬された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * ご都合主義の西太后 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 列強が迫って来る中、西太后は、交渉役に宦官の李鴻章(りこうしょう)を残し北京を脱出する。しかし、その後どうしたことか、今度は、彼女は清軍に命じて外国軍に協力して義和団を攻撃せよという命令を出すのである。恐らく、義和団を攻撃することで、身に及ぶ災難を払拭する狙いがあったのだろう。北京に入城を果たした連合軍は、一部の大臣を戦犯として処刑した後、膨大な賠償金を課してきた。その額は、40年ローンで銀4億5千万両を払うというもので、利子まで合わせると、実に現代の50兆円にも匹敵するのである。こうした、巨額は、以後の中華民国政府まで引き継がれることになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| だが、結局、列強諸国は、途方もない中国大陸の広大さに屈服したようなものだった。例え、外国軍が中国を支配しても、占領出来るのはたかが一部の都市ぐらいに限られていた。それよりも、広大な領土の支配は、土着の権力者に任せて、間接的に支配した方が良いと考えたのであろう。こうして、列強諸国は、西太后のことをドラゴンレディーと呼び、彼女の力を認めざるを得なかったのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一年後、西太后は北京に帰って来た。しかし、それはまるで戦いに勝利して凱旋したような華やかなものであった。西太后は道中、芝居を楽しみ、盛大なご馳走を食べながら北京に向かったのである。1年4か月前にみすぼらしく変装して都落ちした時とは大違いである。街道沿いは、きれいに鋪装され路面は鏡のように磨かれていた。目につく建物は完璧に修繕され化粧直しが施された。市内から紫禁城に続くあらゆる橋や門など、途方もない工費を使ったと記録されている。こうした民衆の歓迎ぶりを見ると、彼女はすでに民衆にとって、カリスマ的存在になったということであろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今日、西太后の評価は、洋務運動を遅らせて中国の近代化を遅らせた人物として、必要以上に歪曲されて悪人に仕立て上げられているようだ。前述の麗妃の手足を切断して酒樽に漬けたという映画のシーンにしても、全くの作り話で事実などではない。実際の麗妃は、西太后に殺されるどころか、幸せな老後を送っているのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后は確かに権力に固執するタイプであったかもしれないが、従来の権力者とは異なっていた。アヘン戦争時に咸豊帝が熱河に逃亡するのをいさめたという話が残っているが、逆に、自らが実権を握ってからは、義和団事件の際、外国軍が北京に迫って来ると、一目散に1400キロ彼方の西安に逃げ出したのである。そして必要がなくなると、支持していた義和団を賊軍呼ばわりして、逆に攻撃し出した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

また、外国人一人を殺害するのに高額な報奨金まで出した彼女が、北京に戻って3年も経つと、たちまち西洋趣味に凝り、バレーやワルツを奨励し、パリの最新ファッションを楽しんだのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このような西太后の豹変ぶりをどう解釈したらいいのだろう? 柔軟的と見るのか? それとも、ご都合主義と見るべきなのか? 迷うところだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし結局のところ、西太后のこうした行動は、女性的な感情面に根ざすもので、論理や思想に基づくものではなかったと考えるべきであろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 紫禁城内にある西太后の寝室、家具、調度品など贅を尽くしたものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 彼女の権力とは、豪華な衣装を着飾り、うんと贅沢をすることであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また西太后は、写真に撮られることを特に好んだという。彼女を中心に、外国公使の夫人を左右に侍らせて撮った写真が残っているが、そんな西太后の心情を如実にあらわしている一コマとも言えるようだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后の大浪費のお陰で、今日の中国は食生活、歌劇や刺繍といった文化が民衆の中に浸透して多大な貢献をしているのは事実のようである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 外国の公使夫人とともに撮った写真、彼女の誕生日に撮られたものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1908年、西太后は74才で崩御した。その3年後の1911年、湖北省の武昌で、革命派が新政府樹立を宣言した。いわゆる辛亥(しんがい)革命である。革命の火の手は、たちまち燃え広がり、わずか1か月ほどで、清王朝は雪崩のように崩壊していった。それは、老大樹が内部から朽ち果てていく様に似ていた。あまりの崩壊の早さに、革命派も舌を巻くほどであったという。西太后が死んだ時、二百数十年間続いた大清帝国も同時に死んだのであろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 西太后の死後の中国 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その後、西太后は北京の東にある陸墓に葬られた。そこは清王朝歴代の皇帝が眠る陸墓だった。ところが、20年ほどたった頃、中華民国兵士による墓荒らし事件が起きた。北京郊外に駐屯していた国民革命軍12軍に所属する部隊が、副葬品として埋められていた金銀財宝に目をつけたのである。確かにそれは莫大な財宝だったようだ。なにしろ、すべてを運ぶのに数十台の馬車が必要であった。その内訳は、金銀の仏像百体以上、大粒の真珠1万2千粒、4千の真珠を縫い込んだ掛布団の他、大量の翡翠(ひすい)、宝石の山だった。その際、西太后にとって忌わしい記録が付け加えられることになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西太后の墓の一部を爆破した兵士らは、手に手にツルハシや懐中電灯を持って地下の墓室に侵入した。西太后の木棺をたたき壊してこじ開けた兵士らは、遺体を棺の外に引きずり出した。西太后の遺体は、まだ弾力が残されておりまるで眠るようであったという。兵士らは、西太后の口を銃剣でこじ開けると、まず、口の中に詰められている含み珠を取り出した。さらに、彼らは、遺体から服、下着、靴に至るまですべて剥ぎ取って裸にすると、身につけている宝石がないか隅々まで捜し回った。それが済むと、屍姦を試みた者すらあったというのだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また、同時期、乾隆帝の陸墓に侵入した別な部隊は、皇帝や皇后の遺体を棺から引きずり出し、金銀財宝をあまねく略奪したが、行き掛けの駄賃とばかり、帝の首を切り離して地下水の汚泥に打ち捨てたのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この事件は、2か月後に発覚して全世界を駆けめぐった。清王朝の陸墓荒らしのニュースにショックを受けた清朝ラストエンペラーの溥儀(ふぎ)は、祖先を汚した新政府(中華民国政府)に憤慨し怒りの炎を燃え上がらせた。無限の恨みを持った溥儀は、この時、復讐を誓ったという。こうして、彼は、日本の誘いを受け入れることにした。溥儀は、満州国皇帝として、日本の傀儡政権として利用される運命を自ら選択したのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||