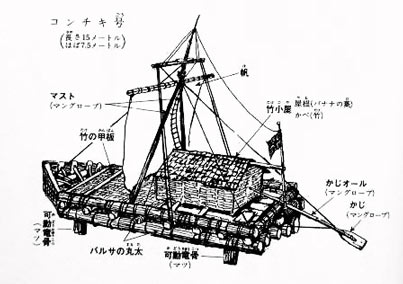

コンティキ号漂流記

〜文明のルーツを探るため決行された壮大なプロジェクト〜

〜文明のルーツを探るため決行された壮大なプロジェクト〜

専門家の多くも「バルサは水を吸い込み、目的の4分の1も行かぬまに沈んでしまうだろう」と言った。

クルー全員にとって、気がかりになることは3つあった。まず計画どおりに海流と貿易風に乗っていくかということ。第二は、バルサはどんどんと水を吸っていく。いかだがいつまで浮いていられるかということだ。第三は、丸太を結び合わせている綱が摩擦してすり切れてしまわないかということであった。

一週間ほど経つと、海はゆったりしてきた。いよいよ大洋に出たらしい。

中でもとりわけ大きいクジラがいかだにギリギリにまで近づいたときはびっしょり冷や汗をかいた。

よく捕鯨船が体当たりされて沈められているからだ。しかし、それは先に攻撃されたときのことで、こちらから何もしなければクジラも襲って来ない。

海中から見上げるいかだは幻想的だった。いかだに取りついている海草がゆらゆら揺れ、ときたま太陽の光を浴びてチカチカしている。数十匹のパイロットフィッシュが群れをなして泳ぎ、その下で銀色に輝く大きなシイラが泳ぎ回っている様子は雄大そのものである。

「ヘルマンが落ちた!」トルシュタインの叫び声で全員が飛び出して来た。見ると、ヘルマンはいかだに必死に泳いでいるが、どんどんと距離が離れていく。いかだは追い風を受けてどんどん進んでいる。止めようがない。恐ろしい考えがふと頭をよぎった。

ヘルマンが腹を押さえると口から二、三匹の深海魚を吐き出した。これはひじょうに珍しいヘビウオという魚らしく、生きた状態で発見されたのは世界でもこれがはじめてということであった。

飛び込んで来たイカは、バケツに入れると潮を吹いて飛び跳ねた。我々はこのイカを餌にしてマグロやカツオなどを釣ったりしたものだ。

「でかいイカだよ、きっと」エリクがそう言ったが正体はわからない。ある夜など、いかだよりも大きく巨大で真っ黒い影の上を通過していったことがあった。それはじっとして動かない。恐らく巨大なエイと思われたが、もしそうだとしたらとてつもない大きさだ。

目を凝らしてみると水平線上にふんわりと雲が浮いていた。普通、細い羽毛のような雲は貿易風に乗っかって西に流れていく。

海図によると、左右に80キロほどもある恐ろしい暗礁が広がっているのである。食料、水、薬品、日記類などを防水袋に入れ、全員、靴を履いて最悪の事態にそなえることにした。

やがて、朝もやをついてヤシの茂る島のシルエットがグングン近づいてくる。同時に目前に広がる不気味な暗礁も見えて来た。

「いかだにしがみつけ!」エリクのかん高い声がひびく。

そして私たちが賛美して止まないのは、彼らの何ものにも屈しない勇気と冒険に対する情熱であった。クルーたちのすばらしい友情とチームワークがあったことも決して見逃してはならないだろう。

消え失せ、何もかもが壮大なロマンに早変わりする。

「コンチキ号漂流記」トール・ハイエルダール著 神宮輝夫訳 偕成社