砂漠に消えた飛行機

〜神に見放された乗組員がたどった地獄の運命〜

〜神に見放された乗組員がたどった地獄の運命〜

(恐らく、オアシスか、地中海のかすかな水平線ぐらいは望めるはずだ・・・)

(ゴールは・・・もうすぐだ・・・)

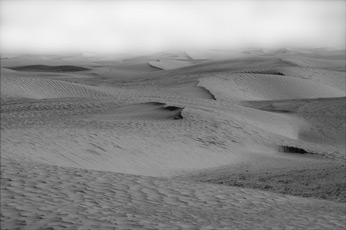

そして、ようやく砂丘の頂上についた時、息も絶え絶えになった彼が見たものは、見渡す限り、延々と続く果てしない砂漠の地平線だけであった。オアシスなど朦朧と立ち上がる熱気の中に、どこにも存在しなかった。頭上には、残酷な太陽がギラギラとまぶしく輝いているだけだった。その瞬間、彼の脳裏からすべての希望が音を立てて崩れ去っていった。彼は神に見放され死の宣告を受けたのだ。もんどり打ってその場に崩れ落ちた彼は、息も絶え絶えに神を呪う言葉を吐き出した。そうして、そのままの姿勢で息絶えたのである。