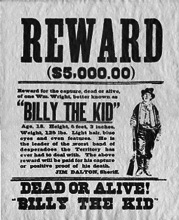

ビリー・ザ・キッド伝説

〜伝説のアウトロー、夢みる殺人者、その短過ぎる生涯の真実〜

〜伝説のアウトロー、夢みる殺人者、その短過ぎる生涯の真実〜

「 ヘイ、ボーイ! 銃を抜きなって 」

心の準備も終わらぬうちにたたみ掛けるように男の声が響いて来る。

「 いつでもいいぜ 、ボーイ(小僧)」

ここでは、夢見る殺人者と言われ、伝説のアウトローとも呼ばれたビリー・ザ・キッドの短か過ぎる生涯を探ってみたい。

ビリー・ザ・キッド

(1859〜1881.7.14)

(1859〜1881.7.14)

ニューメキシコ州リンカンの町で起きたこの争いは牧場戦争とも呼ばれ、半年の間、血で血を洗う事件にまで発展した。