ルルドの奇跡

〜聖女ベルナデットの見たものは?〜

〜聖女ベルナデットの見たものは?〜

彼女たちは浅瀬を選んで向こう岸に渡ろうとした。なぜだかわからないが、向こう岸に行けば、もっといいものがたくさん落ちているような気がしたからだ。

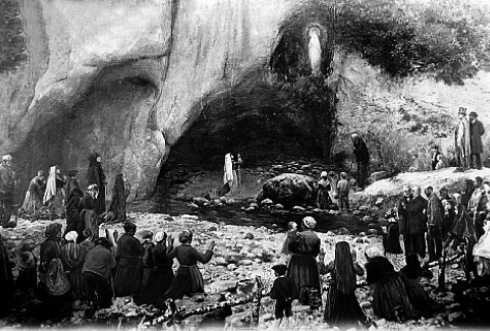

日曜日ともなると、千人を越すことも珍しくなくなった。その間、ベルナデットは幾度か洞窟に行ってその女性と会った。人々には何も見えないのに、ベルナデットだけにはその女性が見えるらしく、うなづいたり微笑を浮かべたりしてその女性がいるであろう洞窟の方角を見上げているのである。

「おお、神様!・・・」奇跡はこうして再び起きたのであった。

「もう臨終ですよ。動かせば死ぬでしょう。それに洞窟まで持たないかもしれません」その言葉を聞くなり、横にいた看護の修道女が言う。

「でも、この子にはもう失うものは何もないのです。洞窟前まで運んでもらえるだけでも幸せなんですから」 博士も黙ってうなずいた。せめて、死ぬ前に彼女の希望だけでもかなえさせてやりたい・・・これが博士の正直な気持ちでもあったのだ。

「とても気持ちがすっきりしてきました」小さな声だったが、しっかりした口調でマリーはこう答えたのであった。しゃべることはおろか、くちびるを動かすことさえ出来なかった瀕死の患者が、はっきりと声に出して答えたのだ。

彼の頭の中で死に対する考え方やこれまでの既存の概念が音を立てて崩れ落ちていった。

(1873〜1944)

それが原因だったのだろうか? きっと何かが(それが神と呼ばれるものかどうかはわからない)、虚弱でか弱い彼女自身の体を選んだのであろう。未知の大いなる力を呼び込む伝導体として・・・。

人々の心を熱烈に引き付けて永遠に止まないもの、これを奇跡と呼ばずして何と呼ぶべきなのか、私にはふさわしい言葉が見つからない・・・