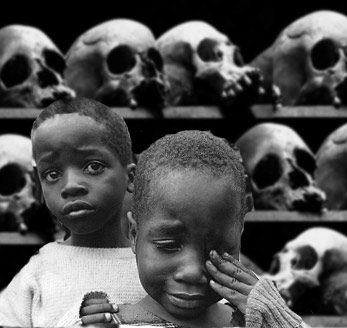

ルワンダの大虐殺

〜恐怖が現実になる瞬間、3か月間で100万人が殺された!〜

〜恐怖が現実になる瞬間、3か月間で100万人が殺された!〜

(旧約聖書創世記第4章)

この虐殺の中で、家族43人を瞬時に殺され、奇跡的に生き残った15才の少年の生々しい手記が残されている・・・。

彼の家族は、サッカー場に近い番小屋で身を隠していた。彼の両親、兄弟、姉妹、親戚など43人だ。もう、3日間、飲まず食わずだ。外ではいたるところで、大虐殺が続いている。「お母さん、お母さん、お腹すいた!」何も知らない3つになる妹が泣き出す。

その後、スイスに亡命した彼は、ルワンダの悲劇を世界中に知らせるため、自らの体験と出来事を本にして出版する決意を固めた。

きっと・・・きっとそうなることを私は信じたい。