バシー海峡の悲劇

〜無数の日本の将兵の魂が眠る海〜

〜無数の日本の将兵の魂が眠る海〜

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

バシー海峡の悲劇

〜無数の日本の将兵の魂が眠る海〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フィリピンと台湾の間には、幅150キロほどで最深部が5千メートルを越える狭くて深い海峡がある。この海峡はバシー海峡と呼ばれ、ここで数えきれないほど多くの輸送船が沈み、25万人とも言われる日本の将兵の魂が海底深く眠っている悲しい海域なのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 輸送船の墓場 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 太平洋戦争も末期、戦局は悪化の一途をたどり、戦線はじわりじわりと日本本土に迫って来た。そこで大本営は絶対国防圏をあらたに決め、アメリカ軍を迎え討つためフィリピンを最終決戦の地と考えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フィリピンには、今なお、20万の陸軍が頑張っており、フィリピンが敵の手に落ちると、石油資源のほか、戦争を遂行するのに必要な物資が入手できなくなる。したがって大本営は、フィリピンを死守するために、兵力の増強を断固敢行するつもりでいた。中国本土で釘づけになっている陸軍の精鋭部隊、本土で徴集した部隊などを輸送船で矢継ぎ早に運ぼうと考えたのである。そのためには、出来る限り短い時間で多くの兵力を輸送する必要があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そこで輸送船はより多くの兵員を乗せれるように改造がなされた。無駄なものを一切取り払い、船倉には3段の棚がつくられて、兵士をそこに寝かせることにしたのである。通常、7百名が定員の船に5千人近くが乗ることになった。まさにすし詰め状態である。これは具体的に言えば、6畳一間に14名という、もはや満足に手足すら動かすことも出来ない超高密度な空間なのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 輸送船は何隻か隊列を組んで出港するが、数ノットという遅いスピードしか出せない。数ノットといえば時速10キロほどで、自転車でゆっくり走るような速度である。こうしたナメクジが這うような船団を護衛するのが、また、低速力で探知能力も攻撃能力も劣った海防艦なのであった。こんな船団がのろのろと隊列を組んで進んでいくわけだから、相手の潜水艦から見れば、格好の標的に見えたことであろう。案の定、アメリカはこの狭い海域に多数の潜水艦を配置してきた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 魔の海峡での恐ろしい運命 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 輸送船団の多くには恐ろしい運命が待ちかまえていた。例えば、ヒ71船団などは、高速の輸送船20隻のみで編成され、その周囲を空母を含む護衛艦15隻が固めるという強力な護送船団であったにもかかわらず、大きな損害を出してしまった船団である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 飛行機が海上警戒にあたっている間はよかった。しかし陽が沈み、飛行機がいなくなってしまうと、敵の潜水艦は悠然と肉薄して攻撃してきた。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| まず、船団の後方にいる空母がいきなり雷撃を受けて、わずか30分ほどで沈没してしまった。空母を失った船団は動揺し、算を乱したようにバラバラになって暗闇の中を全速力で逃げ始めた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

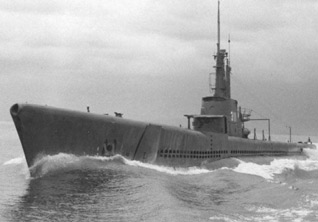

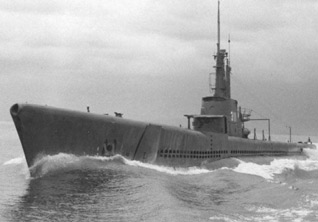

| 日本の輸送船の多くを沈めたアメリカの潜水艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アメリカの潜水艦は、逃げる輸送船をレーダーで追いかけ、一隻一隻、狙い撃ちにしていったのである。被害は甚大で輸送船だけではなく、護衛艦の多くも返り討ちにあってしまったという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大洋丸は、3000名中救助されたのはわずか200名たらずで、玉津丸などは4900人中、助かったのはわずか50名ほどに過ぎなかった。つまり、乗っていた精鋭の1個師団の丸々すべてが瞬時に消えてしまったのである。彼らは全員が真っ暗で荒れ狂った海に投げ出され、長時間漂流したあげく衰弱し、次々と息絶えていったのであった。阿里山丸(ありさんまる)は、連合軍の捕虜1800名を移送していたが、奇跡的に助かった9名をのぞいて全員が死亡し、1隻の船で起きたアメリカ人捕虜の犠牲者数としては最大のものとなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また、ある船団は輸送船よりも多い数の護衛艦をつけて出港したが、フィリピンに到着できたものは半分以下で、護衛艦の大半も撃沈されてしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このように、いかに護衛の艦艇の数を増やそうが、もはや損害は増大するばかりで、アメリカの潜水艦に手も足も出ない状態であったという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| レーダーなど電子技術で格段の遅れをとっていた日本からすれば、彼我の差はあまりにも大きく、まさに一方的なワンサイドゲームの様相があったのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 物資欠乏状態の中にあって、日本中が血眼になってせっかくかき集めた貴重な人員や物資も、この海域で一瞬にして失われていったということであろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 恐怖の雷撃の瞬間 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軍属として従軍し、一隻の輸送船に乗った少年の体験記がある。このとき、少年は14歳で、他にも多くの女性の看護人や彼と同じような少年が100人以上乗り組んでいた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その少年はたまたま出入り口の通路付近で寝ていた。夜明け前、ドシーン!というすごい音がして、船体が大きく揺れ動いた。はげしい振動に少年はハッと目が覚めた。まもなく船がゆっくり傾いて行き、やがて立っていられなくなるほどに傾斜した。少年は手すりにしがみついた。人の叫び声にまじって、薄暗い船倉の奥から、ザザッーという不気味な音を響かせて、ものすごい勢いで海水がせり上がってきた。たった今、足元に来たと思ったら、もう数秒後には口のあたりにまで海面が上がって来る。いきなり口の中に大量の海水が入り込み、したたか吐き出して少年は咳き込んだ。口の中が塩辛くてネバネバする。もう水平線以外、何も見えなくなった。恐怖に駆られた少年は船を離れて泳ぎだした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フワッと海中に浮くと、あたりは真っ暗で、向こうの水平線だけが少し明るくなっている。目がなれるにつれ、少年は泳ぎながら回りを見渡した。多くの兵士たちが泳いだり、いろいろな物につかまっているのが見えた。向こうに救命筏も見えた。筏の周囲には十人ほどの兵士がつかまっている。少年は筏目指して泳いでいった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「おい、坊主乗れよ、いいから早く!」兵士の一人がそういうと、少年のお尻を押してくれた。少年は渾身の力をふりしぼって筏の上にはい上がった。こうして少年だけは筏の上に乗せてもらうことになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 見ると、筏の周囲には十人ほどの兵士が筏のまわりにとりついていた。みんな20歳そこそこの若者なのだが、少年から見るとすごい大人に見える。突然、金属的なきしみ音がしたので、少年は振り返った。暗い海上の向こうに船の艦尾が海面高く突き出しているが見えた。スクリューがむなしく空回りし、羽から水が滝のように落ちている。船の周囲は漏れ出た重油で真っ黒だ。しばらくすると、ゴボゴボと音がして、船体から水蒸気のような煙が立ち上ってきた。そして船はその煙に包まれて、そのまま海中深く姿を消していった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やがて陽はのぼり、あたりが明るくなった。大きくうねる波間にさまざまな漂流物や人間がちらほら見える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 筏は大きくうねる波に弄ばされるように、上下に大きく揺れ動いたりして漂っていた。大海原に漂うだけの時間だけがむなしく過ぎていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そのうち体力が尽き、衰弱した人間が少しずつ海中に没して姿を消していった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 14時間後、少年はからくも救出されたが、これなど幸運であったというべきだろう。彼と同じような年ごろの少年、看護婦として乗り組んだ女性たち、多くの兵士たちは救助されることなく、そのうち希望が尽きて、あえなく海の藻屑となっていったのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 壮絶な12日間の漂流 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また12日間の漂流の末、奇跡の生還を遂げた中嶋秀次氏の体験談は壮絶である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 海に投げ出されて数時間後、筏にたどり着いた時、50人ほどの仲間がいた。最初の夜は大しけで波がきつく、仲間はてんでんばらばらになって、大波にさらわれたり、別の仲間が合流したりで離合集散をくりかえし、とても生きた心地はしなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 翌日、波はだいぶ収まった。夕方になって、水平線の彼方に船のシルエットが見えた。味方の救助船だ。停止して救助をしているようだ。全員助かったと思って大声を上げて手を振る。しかし船はこちらに気づいていないのか、彼らを助けることなく無情にも遠ざかってゆく。大きなうねりに身をまかせながら、多くの者が絶望と死の恐怖から涙を流し、声をあげて泣いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二日後、見えるのは遠くの青い空と白い雲だけだ。それがうねる波に上下に大きく揺らいで見える。頭の中がふらふらになって何も考えられない。筏が乱暴に揺れてその都度、ピシャピシャと絶えず波しぶきがかかり、その都度身体は冷える一方だ。急に眠たくなって来る。多くの者が睡魔に襲われた。しかし、それは心地よい死への誘いであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「眠っちゃいかん!」「目を開けていろ!」怒鳴りあう声が海上に響き渡る。しかし死への誘惑は強烈だった。死神に魅入られた者はがっくりうなだれると、目を閉じ、口を半ば開けたまま、海水が口の中に入ったり出たりを繰り返すようになる。こうなれば、おしまいなのである。彼らはそのうち、ぶらりと手を放すと、ゆっくりと暗い海面下に沈んでいってしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三日目、波は穏やかになった。たが、飢えと渇き、強烈な太陽の熱射によってむき出しの肌がケロイド状に膨れ上がっている。そのふやけた皮膚が破れ、中の肉が繊維状になって海中でゆらゆらと揺れ動いている。傷口を小魚に絶え間なくつつかれる痛みと、いつ海中にくわえこまれるかわからぬフカの恐怖に神経はズタズタになってしまった。恐怖による精神錯乱、疲労と衰弱からくる熱病で、仲間は次々と死んでいく。ガクガクと身体をけいれんさせて息絶え、海中に沈んでいく者、発狂してわけのわからない奇声をあげて自分から海に飛び込む者などが後を絶たない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そして七日目、とうとう二人だけになってしまった。二人になった時、もう一人が死んだばかりの仲間の死体の方を見やって、肝を食べようと持ちかけてきた。空腹状態で心は餓鬼のようになり果てていた。胃に入るものなら何でも食ってやろうというあさましい欲望だけがとりついている。だがさすがに、まだ残っていた理性がそれを抑えた。中嶋氏は、「俺はいいよ」とだけ言って眠りについた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 気がついたとき、仲間の遺体の姿はどこにもなかった。中嶋氏はキョロキョロと周囲を見渡したあげくに、「なんだ。どうした?まだ残っていたら、俺にもよこせ!」と思わず口走ってしまった。そしてたった今、自分が言った言葉に自分自身驚いてしまった。もし、彼が片手で「はい、どうぞ、死人の肝です」などと言って差し出したら、きっとガツガツと貪り食っていたことだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中嶋氏はこのとき、これまで正しいと思って信じ込んでいた道徳観や倫理観、そして理性でさえ、こうした状況下になれば、いとも簡単に崩れ去ってしまう、脆弱ではかない存在であるということを嫌というほど思い知ったのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12日目、二人は奇跡的に救助された。甲板に引き上げられたとき、全身から力が抜けていくようであった。身体は幽鬼さながらにやせ衰え、体重は30キロもなかったのかもしれない。ふと横を見ると、もう一人の兵隊は、今まで気力だけで生きていたのであろう。いつの間にかもう息をしていなかったという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 平和と感謝の気持ちを込めて * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かくして中嶋氏は、たったひとり奇跡的にも生き延びることができたが、この日以来、彼はこの戦争で犠牲になって死んでいった多くの仲間を供養することが、残された自分の人生で最大の目的であると信じて疑わなくなった。供養して心から感謝の気持ちをあらわしたい。そうすることが今日の日本の繁栄を築いてくれた彼ら英霊に対するせめてものはなむけではないだろうか? そう考えた中嶋氏は私財を投げ打って、バシー海峡を望む猫鼻頭(まおびとう)岬に潮音寺という寺を建立したのであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 台湾の最南端に位置するこの猫鼻頭という岬には、当時、多くの日本兵の遺体が漂着した場所である。彼らの大半は目的地にたどりつくこともなく、輸送途中でむなしく海没し、海流に流されるままこの岬にたどりついた。海がしけった日には、海岸におびただしい数の日本兵の水死体が打ち上げられたという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 流れついた遺体は、どれもこれも見るも無惨な姿に変わり果てており、打ち寄せる波間にゆらゆらと漂い、やがて岩のすき間や岩礁地帯でごつんごつんとぶつかっては荒い波に弄ばされるかのように漂いつづけていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その哀れな遺体を台湾の人たちは竹竿などで引き寄せては合掌し泣きながら埋葬したという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今日も、この場所に立つと遠くまでバシー海峡を望むことができる。紺碧の空の下、風が音を立てて吹きすさび、きらめく波間から、次々と押し寄せる大波は岩礁にぶつかって真っ白な水柱を吹き上げて、煮えくり返った水泡となって消えてゆく。それはまるで英霊たちの魂が声なき憤りとなって、私たちに何かを訴えかけてくる瞬間のように思えてならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 戦後70周年にあたる2015年8月、潮音寺で慰霊祭が行われた。約170名が参列し、その中には戦死した兵士の遺族たちも大勢いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 目に涙を浮かべながら焼香する人、亡くなった兄を思い、こらえきれずに嗚咽を漏らす女性、胸中にさまざまな熱いものがこみ上げて来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当時3歳だった長男は、虫の知らせか、「お父ちゃん!一緒に行く!」と真夜中に急に駄々をこね、いつまでも泣き叫んでいたという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この無益な戦争さえなければ、多くのことを成し遂げることが出来たはずの、はかり知れない可能性を秘めた無数の若い命がこの海で消えていったのだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 光さえ届かぬ真っ暗な海底には、今も数えきれない輸送船の残骸が横たわっている。戦争の無慈悲で悲惨な事実を私たちに教えてくれるかのように。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| トップページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考文献・「慟哭の海峡」 角田隆将著 角川書店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||